パーム油とは、アブラヤシの果実から採れる植物油脂のことです。

インスタント麺、スナック菓子、アイスクリームといったように、パーム油のおよそ8割が食品に含まれ、残り2割が石鹸や洗剤などの原料として使用されます。

世界で最も使用されている植物油でもあり、スーパーで売られている商品の50%以上にパーム油は含まれている1といわれています。

日本人も1人あたり年間で約5kgのパーム油を消費2しているとされています。

それくらい私たちの生活となじみ深いパーム油なんですが、実はその存在を全く知らないという人が結構多いです。

なぜそんなにパーム油についての認知度は低いのでしょうか

本記事ではそんなパーム油の問題点について解説をさせていただきます。

パーム油の生産国

パーム油はアブラヤシと呼ばれる植物から採ることが出来るのですが、どこでも生産が出来るわけではありません。

アブラヤシは赤道から南北緯15度以内の熱帯地域がアブラヤシに最適な生育環境です。

そのため、パーム油のほとんどがインドネシアとマレーシアで生産されています。

全パーム油のうち、インドネシアで55%、マレーシアで32%を占めています。

元々は西アフリカが原産ですが、100年以上前に観賞用として東南アジアに持ち込まれました。

19世紀半ば以降、欧米で自動車産業が成長したことでタイヤの需要が伸びていたこともあり、東南アジアでは天然ゴムの生産が盛んでしたが、1980年代後半から合成ゴムの普及によって生産量が低下。

その後に生産性・収益性の高さから目を付けたのがパーム油だったのです。

需要が増加した背景

食品

1960年代、アメリカではバターに含まれる飽和脂肪酸が心臓病のリスクを高める可能性があると科学者たちによって警告されるようになりました。

そしてユニリーバをはじめとする食品メーカーは飽和脂肪の少ない植物油で作られたマーガリンに置き換え始めたのです。

ただ、1990年代初頭には、マーガリンに含まれる油脂の製造過程で「部分水素添加」と呼ばれる、飽和脂肪酸よりもさらに不健康なトランス脂肪酸という別の脂肪が生成されることが判明しました。

トランス脂肪酸に反対する科学的コンセンサスが形成され始めたのをみて、食品メーカーはトランス脂肪酸の排除を決定。

まず、トランス脂肪酸の優れた特性を維持しながら代替できるものを見つけ出す必要がありました。

例えば、常温でも固形のままであること。

これは、安価なバターの代替品やクッキーなどの工業製品には欠かせない要素です。

そこで白羽の矢が立ったのが「パーム油」と「パーム核油」です。

トランス脂肪酸を発生させず、マーガリンや焼き菓子に必要な粘度に精製できる油は他にありませんでした。

部分水素添加油脂の唯一の代替品がパーム油だったのです。

そして1995年にユニリーバがパーム油への切り替えを計画したあと、事実上、ほかの食品メーカーもそれに従いました。

2001年、米国心臓協会は声明を発表し、「慢性疾患のリスクを減らすための最適な食事は、飽和脂肪酸を減らし、製造された脂肪からトランス脂肪酸を事実上排除する食事である」と宣言。

同年、米国食品医薬品局(FDA)は食品メーカーに対し、米国で販売されているすべてのマーガリン、クッキー、ケーキ、パイ、ポップコーン、冷凍ピザ、ドーナツ、ビスケットからトランス脂肪酸を3年以内に除去することを支持。

現在ではトランス脂肪酸がすべてパーム油に置き換わったことで、これほどパーム油の需要は増加したのです。

化粧品・石けん

歴史的に、石けんは動物の獣脂から作られることが多く、シャンプーは植物由来の界面活性剤で作られてきました。

その後、合成成分が好まれるようになり、20世紀には獣脂が加わりました。

1980年代にパーソナルケア業界は、消費者が「天然成分」、「動物由来よりも植物由来」を好む傾向に気付き始めました。

牛の脳疾患が、牛肉を食べた一部の人に広がった1990年初頭のBSEの流行が、こうした消費習慣の大きな変化を引き起こしたことが要因として推定されています。

そして獣脂の代替品として完璧だったのがパーム油とパーム核油だったのです。

パーム油には、獣脂と同じ種類の脂肪が含まれていたからです。

パーム油問題

パーム油の生産量は2010年~2030年の20年間でおよそ3倍に増えることが見込まれています。

一部の限られた地域でしか生産できず、世界で最も使用されていて、今後も需要が増え続ける。

これらの悪い条件がそろってしまい、パーム油を生産するためのアブラヤシ農園開発によって、熱帯雨林がどんどん伐採されていっているのです。

【関連記事】熱帯雨林とは?生態系・持続可能性・私たちの役割

インドネシア・スマトラ島の森林の56%、ボルネオの熱帯雨林の40%が消失してしまいました。

ボルネオに行くと緑豊かな景色が延々と広がっており、地上からではその光景のいびつさは分かりません。

しかし上空から観察すると、その緑の景色がいかに異様であるかがすぐに分かります。

デコボコと多種多様な木々が生えている森がある一方で、異様なほど整然と1種類の木が立ち並んでいる光景が視界に入ります。

生物多様性の喪失

多種多様な木々が生い茂っているところにこそ、生物多様性は育まれるのです。

それが、アブラヤシというたった1種類の木に置き換わってしまったら、ほとんどの生き物は生きられなくなります。

熱帯雨林がプランテーションに転換されると、8割以上の哺乳動物、爬虫類、鳥類が消失3すると言われています。

ボルネオの原生林は、生物多様性の宝庫とも呼ばれるくらい、多くの生物が暮らしています。

しかしパーム油の生産によって絶滅危惧種のオランウータンは住処を奪われ、ここ数十年間で50%~90%減少してしまいました。

皆さんが映画やゲームのお供につまんでいるポテトチップスのせいで、1400万年続いたと推定されるオランウータンの種はこの地球上から完全に消滅してしまうのです。

地球温暖化

パーム油栽培が盛んな地域には「泥炭地」と呼ばれる場所があります。

水に浸かった土壌に、枯れた樹木などが分解されないまま数千年間蓄積し続け、形成されてきた泥炭のことです。

泥炭地は陸地面積の3%に分布し、全土壌炭素の1/3が蓄積されていると考えられています。

要するに熱帯泥炭地には大量のCO2が眠っているというわけです。

これらの泥炭地が森林伐採や火災によって焼失すれば、大量のCO2が大気中に放出されることになります。

このように、熱帯雨林は地球温暖化などにも影響が出てくるきわめて重要な場所なのです。

そのほか、パーム油の生産によって、児童労働や強制労働など、人に対しても悪影響が及んでいます。

【関連記事】泥炭地とは?特徴・重要性・危機的状況について

認知度が低い理由

日本ではごま油やオリーブオイルのように、家庭で使うためのパーム油が売られていることはありません。

そのほとんどが、加工食品の原材料として使用されるのです。

「それじゃあ原材料の裏側を見てみよう!」と思ってパッケージの裏側を確認してみたとしても、やはりパーム油という文字は見つからないでしょう。

パーム油の認知度が低い点はまさにここで、パッケージの裏側に「パーム油」という文字が見つかることはほとんどありません。

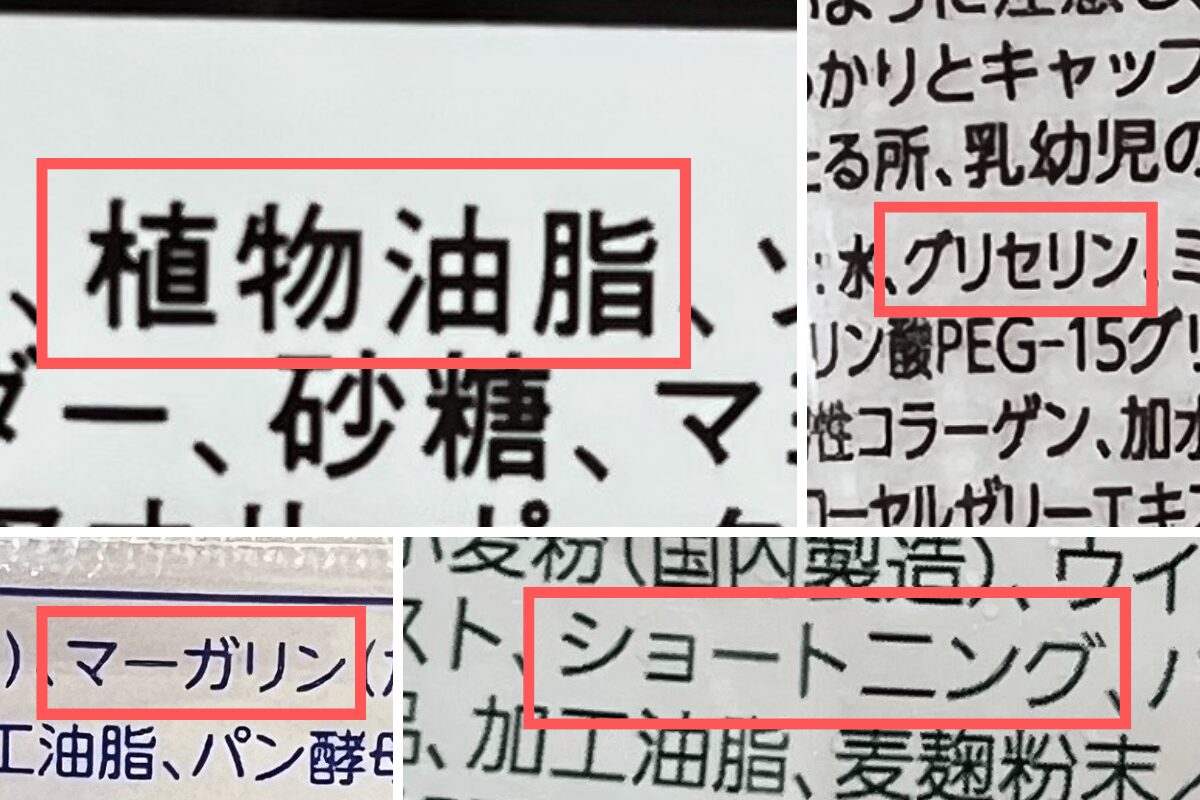

どういうことかというと、パーム油は商品パッケージに

- 「植物油」

- 「植物油脂」

等と記載されるからです。

「マーガリン」や「ショートニング」と記載されている場合でもパーム油を含む場合があります。

化粧品や洗剤で使用される場合は「グリセリン」、「オレイン酸」、「脂肪酸」といった成分名で記載されます。

このように、知らないうちにパーム油を食べたり使用したりしていることがほとんど、というわけです。

そんなわけで、パーム油は「見えない油」と呼ばれたりします。

確かめる方法としては、メーカーのカスタマーセンターに連絡をして聞いてみるしかありません。

それから、メディアでもあまり取り上げられない、という点もパーム油問題の認知度の低さの要因にあると思います。

スポンサーへの配慮なのか、日本で起こっている森林破壊ではないから視聴率やPVが稼げないからなのか、その真意は分かりかねますが。

問題解決が難しい理由

パーム油生産によって多くの熱帯雨林が失われているのなら当然ゼロにすべきだと思う人もいるでしょう。

しかし、問題はそう単純ではありません。

パーム油をボイコットしてしまうと、今度は

- さらなる森林伐採

- 貧困問題

という別の問題を生みだしてしまうからです。

さらなる森林伐採

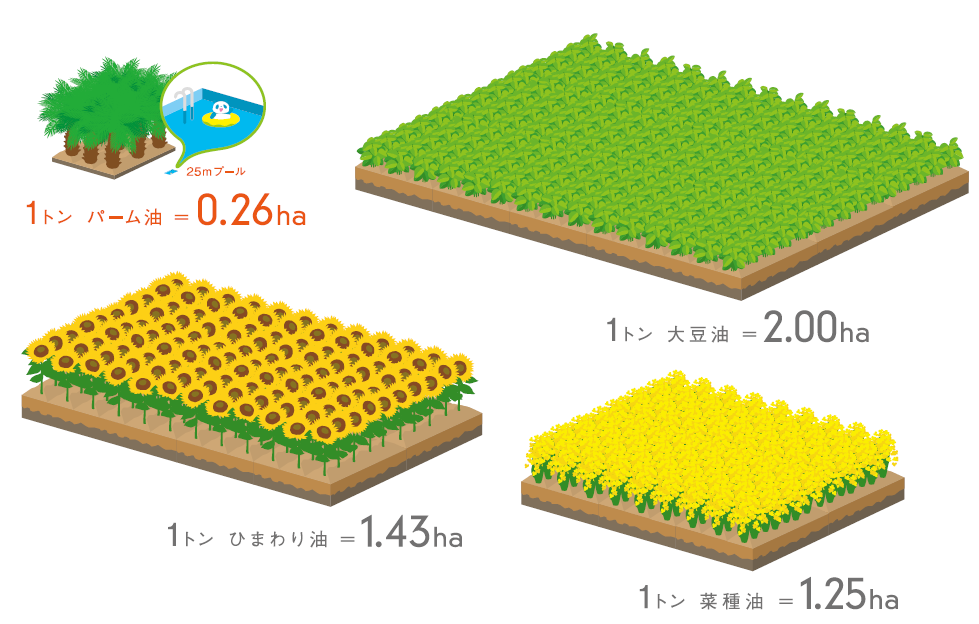

そもそもパーム油は、他の植物油に比べて生産効率が非常に高いからこそ、世界中で使われているのです。

パーム油は他の植物油と比べると単位面積当たり5~8倍の油が収穫することができます。

確かにパーム油は森林伐採に繋がりますが、パーム油をやめて大豆油や菜種油といった他の植物油に切り替えようとすると、さらに多くの森林伐採に繋がるのです。

時々パーム油を問題視するヴィーガンの人向けに「パーム油不使用」をうたっている商品がありますが、じゃあ代わりに何が使われているのかを調べてみると「大豆油」だったりすることがあります。

大豆の生産量が世界で1位のブラジルでは、牛の放牧地と大豆の農地が拡大した結果、アマゾン熱帯雨林の深刻な破壊が起きてしまいました。

パーム油を使わずに他の油を使おうという提案は、すなわち「ボルネオ以外の森を破壊しよう」と言っているに過ぎないのです。

貧困問題

パーム油の生産で生活をしている人が沢山います。

そしてそのほとんどが、決して裕福とは言えない小規模農家です。

パーム油生産に携わる小規模農家の人は300万人いると言われています。

パーム油ゼロを掲げ、メーカーがパーム油を使わなくなれば、パーム油の生産に関わる失業者が増え、貧困問題に拍車をかけることになります。

SDGsが掲げている「貧困をなくそう」という目標は、解決から遠のくことになるでしょう。

ある意味東南アジアは先進国の都合に振り回された結果、パーム油を生産し始めた背景があります。

それなのに、今度は先進国の都合で失業者を生み出すことは道義的にどうなんだろう、という点は考えなければならない点です。

【関連記事】SDGs(エスディージーズ)とは?17の持続可能な開発目標について解説

パーム油問題の解決方法

じゃあ私たち個人がパーム油問題に対して出来ることは何か?

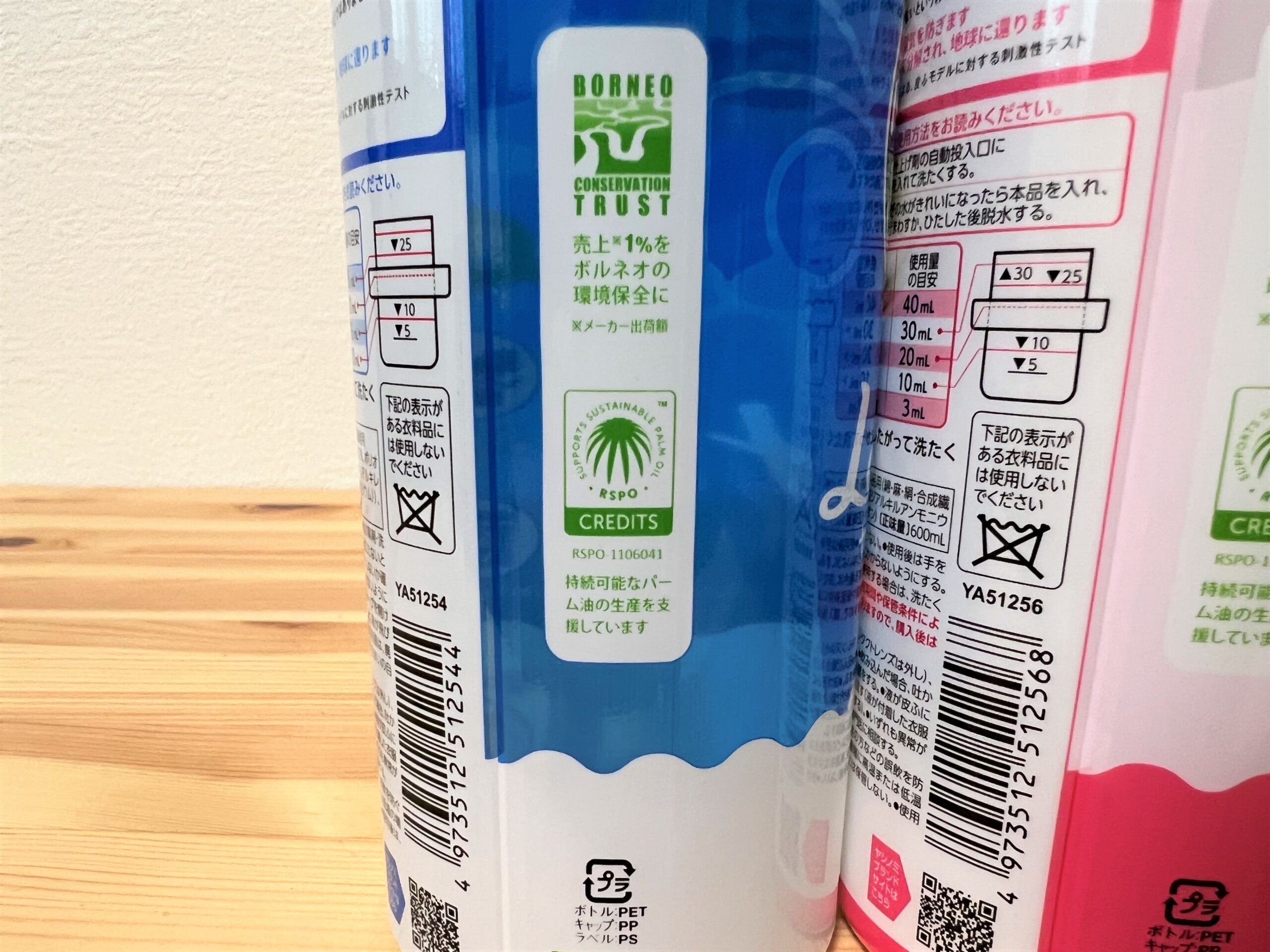

それは、RSPO認証の商品を選ぶ、ということです。

RSPO認証とは、無計画な森林伐採をせず、熱帯雨林の持続可能性に配慮をして生産されたパーム油が使用されていますよ、という証明です。

商品パッケージの裏などに認証ラベルが記されています。

ただ、RSPO認証に対しては少なからず批判もあります。

「認証を受けている企業が違法に伐採された油を使用している」

「基準が緩すぎて生態系を守ることはできない」

などなど、まぁ色んな意見があります

ただまぁ、RSPOも手探り状態で試行錯誤をしているんだと思いますよ。

実際、「泥炭地までカバーされていない」という批判があったあと、しっかり泥炭地も基準に組み入れたりしてますし。

「最初から完璧なもの以外は一切認めない」

という姿勢では、誰も問題解決に乗り出そうとはしなくなります。

RSPOは完璧な選択肢ではないかもしれませんが、現状私たち消費者が選択しうるベターな選択肢であることは間違いないでしょう。

【関連記事】RSPO認証とは?マークの意味やメリットを解説!

Q&A

体に悪い?

私はよくパーム油問題に関する講演を実施しますが、一番よく聞かれる質問が

「パーム油は健康に悪くないのか?」

というものです。

パーム油はむしろ、健康に悪いことが明らかになったトランス脂肪酸の代替として人気を得た背景があります。

パーム油には抗酸化物質が豊富に含まれていて、脳や心臓の健康を改善するという研究結果4もあります。

ただし、パーム油の健康効果を得ようと思ったら、たとえばオリーブオイルのように、油としてそのまま摂取する場合です。

しかし現実問題として、日本でパーム油を摂取しようと思ったら、基本的には加工食品から摂取することになります。

加工食品それ自体は健康にとって決して良いとは言えません。

本当に健康的な食生活を送りたいのなら、加工されていないホールフードを選ぶことをおすすめします。

最後に

現状パーム油は「これで解決できる」という決定的な糸口は見出されていません。

RSPO認証を商品を選ぶという方法もありますが、世界中から多くの利害関係者が参加し、話し合いをする仕組みであるため、意思決定のスピードはどうしても遅くなります。

一方で世界の人口は増え続け、パーム油の需要も伸び続けいるわけですから、生態系の破壊を食い止めるには、RSPOだけでは不十分です。

「代替油」に関する研究開発も進んでいたりしますが、2024年の段階で、いずれもまだ研究室の域を出ないものばかりです。

安定供給が可能になり、市場に流通し、あらゆる消費者の手に取りやすい価格になるには、数年かかるでしょう。

じゃあパーム油問題は完全に手詰まり状態なのかと言われると、そうでもないと思っています。

パーム油の本質的な問題は、こと日本においては、あまりにも知名度が低すぎる点にあります。

ここまで読んでくださった皆さんは、すでにパーム油問題についてはよくご存じのことと思います。

じゃあ皆さんのご家族やご友人はどうでしょう?学校の同級生や会社の同僚は?

きっとパーム油問題はおろか、パーム油の存在自体知らないという方も少なくないはずです。

人口の8割以上がパーム油の問題を認識しているのに、問題解決の道筋が見えていないのなら、それは手詰まり状態にあるといえるかもしれません。

しかしながら、問題自体を認識している人が少ないのなら、まずは知っている人の母数を増やす必要があると思うのです。

どんな社会問題であれ、その問題を知っている人の数が増えれば、いずれブレイクスルーの瞬間はやってきます。

アディダスが海に浮くプラスチックを回収してスニーカーを作り始めたのは、海洋プラスチックゴミという問題を知っている人が沢山いて、そこに需要があると踏んだからです。

関心を持つ人が沢山いれば、そこに人やお金が集まり、解決に乗り出そうとする人が必ず現れます。

ですから、パーム油問題に関しても、まずは「知っている人の数を増やす」ことから出発する必要がありそうです。

ぜひパーム油の問題を周りの人に伝えてみてください。

【関連記事】ボルネオ島に行って見えてきたパーム油の根本的な問題とは?

参考文献

- Palm oil fact sheet ↩︎

- パーム油と私たちのくらし | ボルネオ保全トラスト・ジャパン ↩︎

- https://www.foejapan.org/forest/palm/ ↩︎

- Palm Oil: Are There Health Benefits? ↩︎

関連記事

・パーム油の利用と生産 | パーム油調達ガイド

・パーム油 私たちの暮らしと熱帯林の破壊をつなぐもの | WWF

・パーム油ってな~に?-企業の原材料調達- | WWF

・FAQ : ラッシュとパーム油の関係 | LUSH

・熱帯泥炭生態系の炭素動態に関するフィールド研究 | 国立環境研究所

コメント