私たちサステラは、日々ブログやSNSを通してサステナビリティに関する情報を発信しています。

ですから、毎日ニュースをチェックしたり、海外のWEBサイトを頑張って翻訳したりして、沢山の情報をインプットすることもまた重要な作業です。

ところで、一口にサステナビリティと言っても、そのテーマは多岐にわたります。

地球温暖化、生物多様性、貧困、ジェンダー、教育、食糧問題、サーキュラーエコノミーなどなど…。

中でも「パーム油と熱帯雨林」に関しては、個人的に強い関心を寄せているテーマです。

なぜ強い関心を持っているのかというと、世界はまだ解決の道筋を見出せていない問題だからです。

そして何より、パーム油について問題意識を持っている消費者も多くありません。

生物多様性はもとより、地球温暖化という問題にも関わってくる、地球上において超重要な場所が熱帯雨林です。

生物多様性と地球温暖化、いずれも解決すべき緊急性の高い問題であるはずなのに、あまり関心を持たれていない現状に、私は危機感を抱いております。

と同時に、あまりにも解決から遠いテーマであるからこそ、私たちが情報発信をする意義がある、とも感じています。

ですから、数あるサステナビリティの中でも「パーム油と熱帯雨林」というテーマには強い関心を持っているわけです。

ちなみに、パーム油についてリサーチをしていると、高確率で目にする日本企業があります。

それが、ヤシノミ洗剤でおなじみのサラヤです。

なぜサラヤを高頻度で目にすることが多いのかといえば、端的に言ってパーム油問題に対して最も真剣に取り組んでいる日本企業だからです。

しかも、詳しくは後述しますが、サラヤはパーム油問題で過去に一度大炎上をしたことがある、という何とも波乱万丈なストーリーがあるんです。

「サラヤとパーム油」のストーリーについて知ったとき、私自身あまりにも感銘を受けたため、その旨をInstagramで紹介したところ、まぁ結構な反響があったんですよね。

どれくらい反響があったかといえば、サラヤの社員様の目にとまり、広報から直接メールを頂くほどです。

こんな経緯から、サステラという小さなWEBメディアが、サラヤのような有名企業様と接点を持つことができたわけです。

そして今回、改めてサラヤの広報様から直接「サラヤとサステナビリティ」についてのお話を伺える機会を設けていただきました。

「一体サラヤはどんな企業なのか。」

「SDGsとどのように向き合っているのか。」

「パーム油の炎上事件とは一体。」

そんなお話をガッツリ目に伺ってきました。

ぜひ最後までお読み頂ければ幸いです。

サラヤとSDGs

今回お話を頂いた広報の廣岡さんとリモート参加の森さん

——サラヤはSDGsに熱心に取り組んでいる企業というイメージがあります。具体的にどのような取り組みをしているのか教えてください。

廣岡さん:サラヤにとってSDGsは、これまで自分たちがやってきた活動に対して、該当する番号を付けているイメージです。

そしてサラヤはいつからSDGsの取り組みをしてきたのかと聞かれると、それは「創業当時から」と言えるのではないかと思います。

サラヤの創業は1952年の戦後間もない頃でした。

創業の原点となったのが、日本初となる「薬用石鹸液と専用容器」です。

この薬用石鹸液を開発した背景には、創業当時「赤痢」と呼ばれる伝染病が多かったことが挙げられます。

創業者は「誰もが伝染病の脅威から逃れることはできないだろうか?」ということを考えました。

一方で、ワクチンや治療薬を開発するためには時間とお金がかかります。

しかも出来上がったワクチンや治療薬が手に入れられるのは、一部の裕福な人たちだけです。

戦後間もない日本において、伝染病の脅威から逃れるのは、特権階級だけになってしまう。

そうではなく、すべての人が等しく病気の脅威から逃れる手段は何か、と考えたとき、「伝染病の予防の基本は手洗い」であると考え、手洗いに関する事業をおこそうと考えたのです。

そこで、石鹸を商品として売ることを決めたのですが、当時は物がない時代だったので、固形石鹸を置いておくと、盗まれてしまいます。

また固形石鹸だと、多くの人が触り、汚れがついて黒ずんでいるものが多く、創業者は「あれでは不衛生だ」と考えました。

そして、毎回清潔な状態で、ただ手を洗うだけでなく、同時に殺菌・消毒も出来たら付加価値になる、と考えました。

こういう観点から生み出されたのが、学校や公衆トイレなんかに置かれている緑色の石鹸液と専用容器です。

これを開発したのがサラヤ創業の原点となりました。

衛生教育

——石鹸液を販売していくうえでどんな工夫をされたのですか?

廣岡さん:どれだけ優れた石鹸液があったとしても、手を洗う必要性を感じなければ人は手を洗いません。

ですから、サラヤの創業者は、石鹸液をつくるのと同時に、「トイレのあとには手を洗おう」や「ご飯の前には手を洗おう」といった標語のポスターをつくり、石鹸液と一緒にポスターを貼って回ったのです。

商品を作るだけでなく、衛生教育を一緒に行うことが重要だと考えました。

自分たちの商品もPRでき、世の中から伝染病を遠ざけることが出来る。

これはまさに、SDGsで言うところの「健康」や「教育」といった部分に該当するんだろうと思います。

日本人は綺麗好きだとか、衛生習慣が身についていると言われますが、その一助にはなれたのではないかと考えています。

手洗いからスタートしたため、「衛生事業」がサラヤの母体であり、今もそれは変わりません。

学校や官公庁といった公衆衛生、食品工場や外食産業といった食品衛生などで大きなシェアを握っています。

そして公衆衛生や食品衛生よりも高いレベルの衛生管理が求められるのが医療の現場ですが、この分野でもサラヤは衛生関連製品を供給し、院内感染の予防などにも貢献しています。

こういった、いわゆる「プロの現場」での衛生シェア率はサラヤがナンバーワンです。

ヤシノミ洗剤と「環境」

——プロの現場でのシェアが高いのは意外でした。サラヤと言えば家庭用のヤシノミ洗剤が有名ですよね。

廣岡さん:プロ用の洗浄消毒剤を作っていた会社なんですが、「家庭用」の商品の原点となったのが「ヤシノミ洗剤」という台所洗剤です。

サラヤという会社名は知らないけど、ヤシノミ洗剤は聞いたことがある、という人も多いのではないでしょうか。

サラヤは今年で創業70年、ヤシノミ洗剤は昨年で50周年を迎えました。

おそらく台所用の洗剤で50年を超えるブランドというのはあまり多くないと思います。

そしてヤシノミ洗剤が誕生した背景にも、一つの社会問題がありました。

公害

廣岡さん:それは、1960年~1970年代における日本の高度成長期に発生した「公害」です。

公害の一つとして、石油系合成洗剤による湖や川の環境汚染が問題になっていました。

本来はモノを綺麗にするための洗剤が、環境を汚染している…これは正しいことではないと創業者は考え、環境を汚さない植物系洗剤をつくろうと考えました。

また、サラヤはすでにプロ用の現場には洗剤を供給していたのですが、その現場の一つに給食センターがあり、その従業員たちの間では「サラヤの洗剤は手が荒れなくて良い」と評判で、家庭用を求める声があったのです。

石油系洗剤による環境汚染が起きている中で、手肌にも環境にも優しい家庭用洗剤をつくろう、ということで誕生したのがヤシノミ洗剤です。

ヤシノミ洗剤が誕生した背景には「環境問題」があったので、商品の設計にもそれが反映されています。

無香料・無着色

——ヤシノミ洗剤はどういった点が環境に配慮されているのですか?

廣岡さん:洗浄成分として採用されているのが、植物であるヤシの油を原料とする植物性洗浄成分である点と、「無香料・無着色」であるという点です。

無香料・無着色というのは、今でも珍しい商品だと思います。

洗剤売り場に行ってみていただければお分かりいただけると思いますが、どの商品もだいたい色や香りが付いています。

しかし、合成香料や着色料が入っていたとしても、洗浄力は変わりません。

それどころか、入っていることで、環境負荷や手肌の負荷にはなるんです。

それならば、不要なものは入れないようにしよう、ということで無香料・無着色にしたのです。

しかしなぜ、無香料・無着色が珍しいのか。

それは原料の品質に関わってきます。

ヤシノミ洗剤の原料となるヤシの油は、絞った時には濁っているし、油のニオイもするんです。

いくつもの精製工程を経て、色や臭いが取り除かれていくのですが、加工の段階が上がれば上がるほど、コストが上がっていきます。

ニオイも色もない、無色透明な状態にするとなると、精製度の高い良質な原料が必要となります。

逆に、どうせ色もニオイもつけるのだから、精製度の高い原料はいらない、と考えると当然コストが抑えられます。

ヤシノミ洗剤は無香料・無着色にこだわったため、コストの高い原料を使わざるを得ませんでした。

そんなこともあって、ヤシノミ洗剤が誕生した当時は、大手の洗剤よりも50円高いと言われてきました。

当時の貨幣価値で考えたら、50円というのはかなりの金額差だったはずです。

しかも当時の日本には「エコロジー」という概念はありませんでした。

環境ニーズがない、さらに無名なメーカーであるのにも関わらず、大手メーカーと比べて50円も高い。

そんなこともあって、売ってくれるお店がほとんどありませんでした。

ですから、ヤシノミ洗剤は誕生の当初から順調な滑り出しをしたわけではなかったのです。

それどころか、40年近くは冬の時代でした。

しかし創業者は「良い物は認めてもらえるはずだ」と考え、諦めませんでした。

詰め替え用

廣岡さん:そこでヤシノミ洗剤をさらに改良するために、次に着目したのが

「台所洗剤は使い終わったら毎回捨てる」

という点でした。

ボトルは石油から作られているわけですから、毎回捨てていたら石油資源がもったいないし、プラスチックゴミが増えてしまいます。

そこで創業者は「中身だけ入れ替えて使ってもらったらいいのではないか」ということを思いついたのです。

詰め替えパックなら、ボトルに比べて石油の消費量も少なくて済むし、ゴミの容量も減らせるから、環境に優しい。

さらには詰め替えの方がお得なわけですから、家計にも優しい。

こうしてヤシノミ洗剤は、日本で初めて、台所洗剤の詰め替えパックをつくった洗剤となりました。

デザイン

廣岡さん:次に着目したのは

「詰め替えて使うということは、ボトルがずっと台所に残る」

という点です。

そしてボトルをずっと台所に置いてもらうためには、ボトルのデザインが重要であることに気が付きました。

初期のヤシノミ洗剤は、一般的な台所用洗剤と同じように、ボトル正面に大きく「ヤシノミ洗剤」という文字が書かれていました。

しかし、こんなに商業色が強いボトルでは台所に置き続けてもらうことはできません。

インテリアに馴染み、長く使い続けてもらえるデザインに変えよう、ということで、ヤシの木をモチーフにしたステンドグラスのデザインに刷新をしました。

このデザインをシンボルマークにして、商品名は最小限のサイズに抑えたのです。

ヤシノミ洗剤のデザインが変わったのは、詰め替えて長く使ってもらいたい、という想いが背景にあるのです。

ポンプ式

廣岡さん:もう一つヤシノミ洗剤が特徴的なのは、ポンプ式ボトルであるという点です。

実はこれにも理由があります。

ヤシノミ洗剤が誕生した当初、ヤシノミ洗剤は洗浄成分濃度が16%くらいで、他社も同じくらいの濃度でした。

ですがある時期から洗浄力を競うように成分濃度を上げる方向にシフトをしました。

そのため、今売られている多くの洗剤は、洗浄成分濃度が40%前後です。

ですがヤシノミ洗剤は濃度を上げる方向にはシフトしませんでした。

濃度が高いということは、洗うたびに大量の界面活性剤が流されるということです。

つまり、洗うものが多くても少なくても、汚れが多くても少なくても、毎回大量の洗剤が使われることになります。

こうなると、手肌は荒れ、環境が汚れることに繋がります。

ですから、ヤシノミ洗剤は、量や汚れに応じて洗剤を使うためには、ボトルだと滑りやすいので、つぎ足しやすいポンプ式がいいのではないか、ということで台所洗剤として初めてポンプ式を採用しました。

ヤシノミ洗剤のポンプ式は、そういった理由から生まれた形なのです。

濃度を上げなかったのも、ポンプ式を採用したのも、あくまで「手肌と地球に優しい」というコンセプトを追求した結果です。

ただこうして、地球環境などに配慮をした洗剤を作り続けても、日本には環境意識が根付かなかったのですが、15~6年前になって突然、日本に「エコロジー」の意識が芽生え始めます。

それは、日本で「生物多様性国際会議」が開かれたことが背景にあります。

国際会議が日本で開かれるのに、エコロジーの概念が普及していなかったら世界に示しがつきません。

そこで、政府やメディアが力を入れて「エコ」を普及させ始めました。

エコロジーに関するテレビ番組が放送されたり、雑誌が創刊され、特集が組まれたりもしました。

ヤシノミ洗剤と熱帯雨林

——それじゃあ、ようやく時代がヤシノミ洗剤に追いついてきたわけですね。

廣岡さん:そうなるはずだったのですが…。

あるとき、1本の電話を頂きました。

世界の様々な環境問題を取り上げるドキュメンタリー番組で

「アブラヤシの畑を広げるために、ボルネオの熱帯雨林が伐採され、森に住んでいたゾウが農園に入って人間と衝突を起こしている」

といった内容の番組をつくるうえで、アブラヤシの畑からとれる油を使っているメーカーのコメントが欲しい

という取材依頼の電話でした。

この取材依頼の電話がきたとき、社内では「この取材は受けない方が良い」という声が大多数でした。

どう考えても、ヤシノミ洗剤にとってネガティブなイメージにしかなりませんから。

ただ、当社の社長は

「自分たちは、商社を経由して洗剤の原料を買い、それを製品として加工して売っている。

原料調達という部分に関して、私たちが知らないということは事実。

事実を知らないということを隠すのではなく、知らないことは知らないということを伝え、事実を知ったからには問題改善の活動をすることを表明すればいい。

変に隠して逃げるのではなく、キチンと取材を受け、コメントを出せばいい。」

ということで、取材を受けることを決めたのです。

ただ実際には、「そんなことは知りませんでした」という部分だけが放送されてしまい、次の日からはクレームの嵐でした。

「ヤシノミ洗剤は環境に優しいと信じてきたのに嘘だったのですね、もう買うのはやめます」

「ヤシノミ洗剤は環境破壊をしている最悪の洗剤だ」

こんなお声を沢山いただきました。

また中には

「ヤシノミ洗剤のファンです。テレビ番組を見て、事実を知りました。それならアブラヤシの油を使うのはやめたらどうでしょう?」

こんなご意見も頂きました。

そして私たちもこの事件があってから、社長に「どうしましょうか」という相談をしました。

そのときに社長は

「テレビ番組ではボルネオで環境破壊が起こっていると放送されていたが、本当に起こっているかどうかが分からない。だから、実際に現地に行って自分たちの目で真実を知ろう。」

ということで、自分たちで事実を調べることにしました。

そして調べた結果、実際にボルネオの熱帯雨林が伐採されていて、動植物が絶滅の危機にあることが分かりました。

また調べる中で、アブラヤシの油はパーム油と言われ、その生産の85%が食用、工業用が15%であることも分かりました。

15%のうち石鹸や洗剤はどれくらいなのかを調べてみると、洗剤や石鹸はたった数%です。

しかもその数%のうち、ほとんどは大手メーカーでした。

全体に対し、ヤシノミ洗剤が占める割合はごくわずかだったのです。

これも一つの事実ですから、調べて分かったことをまずは世の中に発信していくことを決めました。

ただ、発信の仕方もいくつか考えられます。

- 「ヤシノミ洗剤が使っているのはたった数%なのだから、熱帯雨林の伐採はヤシノミ洗剤のせいではない」

- 「パーム油が環境破壊をしているので、我々はこの油を使うのをやめ、他の油に変えます」

- 「事実が分かった以上、改善に取り組みます」

と発信する方法があります。

選択肢は3つ。

どれを選ぶか考えた結果、私たちは3番目を選びました。

なぜなら、調べていくうちに、

- パーム油は豊かな国から貧しい国まで世界中が食べている油である

- パーム油を生産している国にとって重要な産業であり生活の糧となっている

ということが分かったからです。

この事実が分かった以上、パーム油を単純に否定することは出来ませんでした。

なおかつ、パーム油は非常に生産効率が高く、耕地面積が少ない油であることも分かりました。

例えば大豆油に比べると、耕地面積あたりの収穫量が10倍も高いのです。

つまり、パーム油を使うのをやめ、大豆の油に変えたとしたら、今度は10倍もの面積が必要となり、別の環境破壊が起こるだけなのです。

これらの事実を考慮すると、パーム油は決して悪い油ではなく、むしろ問題があるのは「作り方」にある、という結論に至ります。

そのため、作り方の改善をするための行動を起こし、実際に森林伐採がされている現地に行って動物の救出活動をすること、政治的にパーム油の生産に関するルール作りを提唱することを決めました。

運が良かったのは、ルールづくりをすべきだと考えていたのは当社だけではなかったことです。

RSPO

廣岡さん:ヨーロッパではすでに「パーム油は熱帯雨林を破壊してオランウータンを殺している」という問題意識を持っていたのです。

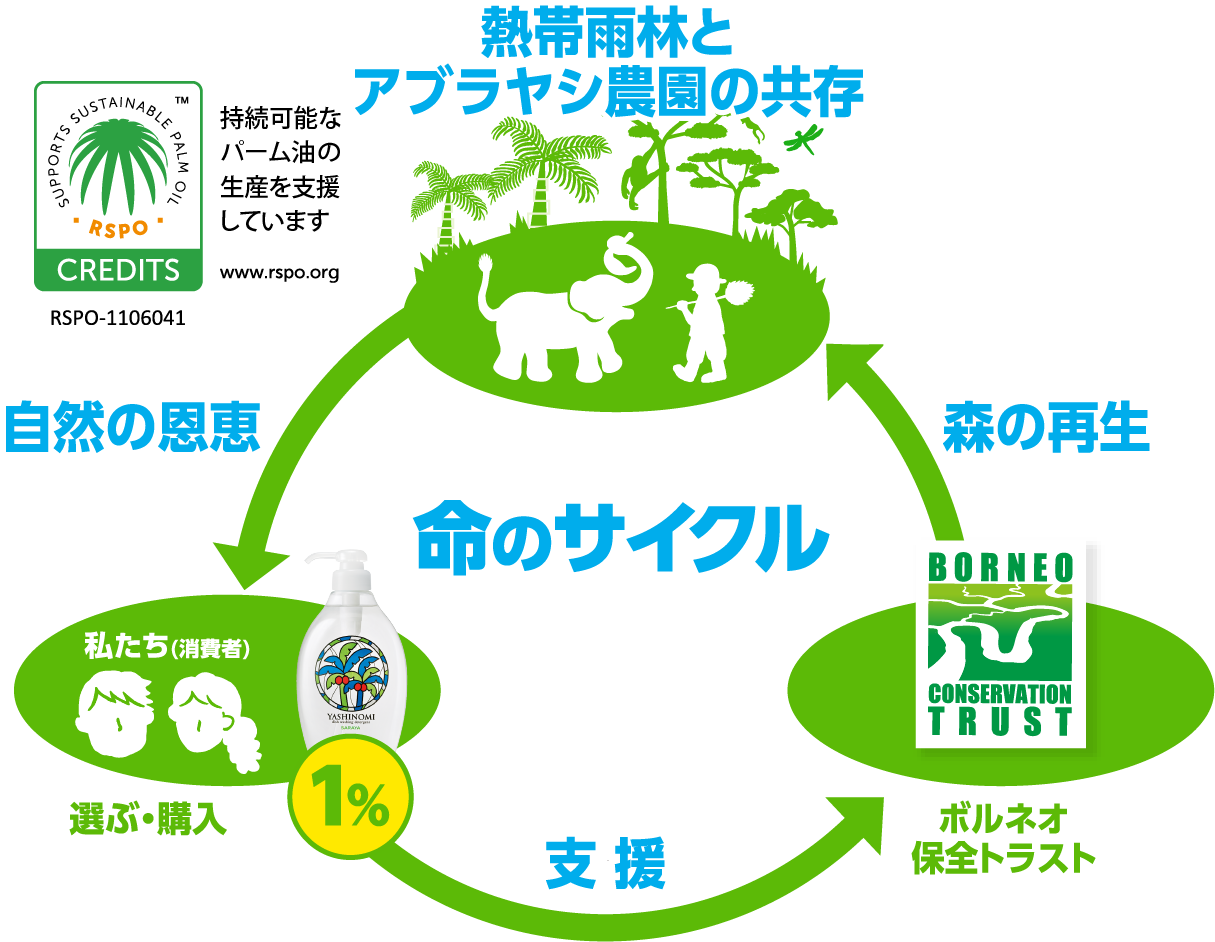

そのような背景から、生産にあたって人権侵害や環境破壊をしないパーム油のための国際会議RSPO(持続可能なパーム油のための円卓会議)という組織が立ち上がっていました。

なんと、当社が考えた、ちょうど前年に設立されていたのです。

というわけで、私たちも日本に籍を置く企業の第一号としてRSPOに参加しました。

ただ、この組織には様々な思惑を持った人たちが集まっているので、なかなかルールが決まりませんでした。

もしこの会議でルールが出来るのを待っていたら、森がなくなり動物もいなくなってしまう、という懸念を抱きました。

だからこそ私たちは、現場での動物の救出活動をすることを決めたのです。

初期の頃は、行き場をなくして畑に入り、畑を荒らすことを嫌った農民によって傷つけられるゾウの救出活動をしていました。

ただ、毎回、傷ついたゾウを助けていてもキリがないことに気が付きました。

なぜキリがないのかといえば、そもそもゾウが暮らす場所がなくなっているからです。

根本的にゾウをはじめとする生物のための「生息域」を確保する必要があることに気づきました。

じゃあ最低限、生息域を確保するとするならば、どこに確保するのがいいのか、ということを生物学者や環境保全学者の方たちと話し合いをしたときに出てきたアイデアが「川辺」でした。

生き物にとっては水辺が一番重要ですから、そこが保全されるだけでも絶滅リスクは減らすことができる。

しかし、すでに川岸の森を伐採して畑にしている農家が沢山ありました。

ですから最初に、川岸の森は伐採が禁止されている保全森だったので「返して欲しい」という交渉をしました。

ただ農家の人たちからは

「許可をとって畑にしているのだから、アナタたちに言われる筋合いはない。」

「しかもこの土地からどれだけの収益が生み出されるのか分かっているのか。」

と突き返されてしまいました。

そこで私たちは、人の善意に訴えるだけでは解決できないことに気が付きました。

それならば、「その土地を買います」という交渉をすることにしました。

そうすると、農家の人たちは「売るのはいいよ」と承諾をしてくれました。

そして、買戻しの試算をしてみることになったのですが、出てきた数字は200億円でした。

もはやサラヤ1社でどうにかなる金額ではありません。

しかし、よく考えてみると、パーム油は世界中が使っているわけですから、世界中のみんなの力を合わせれば買い戻せるのではないか、という考えに至りました。

そこで、サラヤ以外にも、パーム油を使っている他のメーカーにも呼び掛けようと考えました。

そのためには、競合企業も参加できるよう、サラヤの活動ではなく、中立の組織が必要になります。

そこで環境保全団体を立ち上げることにしました。

ボルネオ保全トラスト

廣岡さん:それが、マレーシアのサバ州政府認定の国際NGOである「ボルネオ保全トラスト」です。

ボルネオ保全トラストが出来た段階で、サラヤは団体の活動を支援する一企業というスタンスに下がりました。

ただ、組織を立ち上げて終わりではなく、活動が継続されなければいけませんから、お金が必要です。

じゃあ組織が活動し、継続するための資金を調達するためにはどうすればいいのか。

そもそもボルネオの熱帯雨林に問題意識を持ったきっかけはヤシノミ洗剤でしたから、ヤシノミ洗剤の売上の1%をボルネオ保全トラストの活動資金として寄付していくことになりました。

そうすることで、ヤシノミ洗剤を買ってくれている人たちも、ボルネオの保全活動に参加を促すことが出来ます。

何か特別なことをしてくださいというとハードルが高くなりますが、いつも買っている洗剤をヤシノミ洗剤に変えるだけで保全活動に参加することが出来る。

そして、もともとヤシノミ洗剤を使ってくれている人たちは、自分たちが使うことで人権問題や環境保全活動に参加することが出来る。

いわゆるコーズリレーテッドマーケティングです。

このようなビジネススキームは2007年当時は珍しく、このころから

「サラヤは環境保全に熱心な会社だ」

といったような評価をしていただけるようになりました。

ヤシノミ洗剤が誕生してから長らく売れず、営業マンたちも「エコで物は売れない」と言われ続けてきました。

ですがようやく最近になって「エコじゃないと売れない」という時代になってきました。

おかげさまで、やっと冬の時代を抜けることが出来ました。

「1%」の寄付

廣岡さん:今でこそ、ヤシノミ洗剤の「売上の1%」をボルネオの保全活動に使うことに社員は反対しませんが、始めた当初は社員の理解を得るのに苦労しました。

というのも、当社も企業ですから、売上がどうなるかは分かりません。

その中で、「売上の1%」というのは、ある意味で「利益を外に出してしまう」非常に大きなリスクを背負うことになります。

しかも、ヤシノミ洗剤はサラヤの看板商品ですから、1%であっても多くの金額が出ていくことになります。

当時は社内にも

「ボルネオのゾウを助けるなら社員を助けろ」

という声すらあがりました。

しかし、「売上の1%」は、社長の判断ということもあり、実行されることなりました。

もともと、当社の社長は若いときから海外に出ていて、環境にも強い関心をもっていた方で、環境活動で知られるアメリカのアウトドアメーカーのような企業を目指そうと考えていたようです。

そこで、なぜ1%の寄付をしなければいけないのかを社内で勉強会を開き、しっかりと社員へ説明をし、ボルネオにも連れて行き、理解を深めるための活動をしました。

同時に、日本でもエコロジーの機運が高まりつつあり、色々な団体が「エコに関する賞」を設けていたので、そういう賞にエントリーをしたりしました。

そして、賞を受賞したことで「サラヤがエコに関する賞を受賞した」ということがニュースや記事になり、それを取引先など外部の人も知ることになります。

そうすると取引先から「サラヤさんすごいですね。」と言われることも増えますから、社員も「知りません」とは言えないわけです。

結果として、サラヤの活動の意味を語れなければいけなくなりますから、1%の寄付に対する理解も必然的に深まります。

何より、外部の人たちから褒められて悪い気はしないですよね。

次第に「自分たちの会社がやっていることは世の中にとって良いことだ」と思えてくるんです。

そして社員の中でも、「振り返ってみれば、サラヤはずっとソーシャルな活動を行ってきた企業であり、こうした活動を続けていくことこそが、サラヤが社会で評価を受ける一つの基準なんだ」という理解が出来てきます。

そして、社内でこうした共通の理解が深まったことが、「ウガンダでの活動」に繋がってきます。

ウガンダと「衛生」

——ウガンダでもSDGsに関わる活動をされているのですね。どういった活動ですか?

廣岡さん:ヤシノミ洗剤やボルネオの保全活動などによって、多くの人から「サラヤは環境問題に熱心な企業」というイメージを持たれるようになりました。

しかし、当社はもともとは「衛生」に関する企業です。

創業から今にいたるまで、売上の大部分が「環境」ではなく「衛生」に関する事業です。

ですから、衛生に関する社会貢献活動もやる必要があるのではないか、ということを12年前のサラヤ60周年を機に考えるようになります。

サラヤの創業は、戦後日本に「手洗い」という衛生習慣を広め、命を救う活動でした。

現代であれば、「手洗い」によって命を救うことが出来る場所がどこにあるのか、ということを考えたときに候補に挙がったのが「アフリカ」でした。

アフリカはいまでも手洗いをしないだけで、多くの子供たちが死んでしまう現状があります。

逆に言えば、アフリカには手を洗うだけで救える命があるのです。

ということで、アフリカで手洗いを普及する活動をやることにしたのですが、当社はアフリカには全く知識がなかったので、活動を開始するにあたってユニセフに助言を仰ぎました。

実は助言を仰ぐ2年前、ユニセフは「世界手洗いの日」というのを制定し、手洗いを広めていく活動をしようとしていたのです。

ちょうど当社もユニセフと接点があったこともあり、お声がけを頂いていました。

ですから、「当社もアフリカで手洗いを広める活動をやっていこうと思っているのですが、何かいいアイデアはありませんか?」という相談をしたのです。

そこでユニセフからは、アフリカのいくつかの候補国を提示して頂きました。

その中で当社が選んだのは「ウガンダ」でした。

ウガンダを選んだ理由

——なぜアフリカの中でもあえてウガンダを選んだのですか?

廣岡さん:一つは、内戦が終わって政治的に安定していたということが挙げられます。

アフリカでは民族紛争などが勃発して政権が頻繁に変わってしまう、ということがよくありました。

ただ私たちとしても長く続けていかなければ習慣というものは定着しませんから、まずは政治的に安定していることは大切だと判断しました。

その点、ウガンダは内戦が終わって政治も安定し、復興に向かって国民みんなが一致団結していました。

もう一つは、国自身が、衛生に対してやる気があるかどうか、です。

「外国企業がやってきて勝手に何かをしている」という状態では広がっていきません。

国として命を守るためには衛生が重要であることを認識し、その取り組みを進めようとしている必要がありました。

そしてウガンダはまさに、衛生に関する取り組みを進めようとしていた国だったのです。

ただ、資金がないために、十分な取り組みを進められない状態でした。

また、英語圏であるかどうかも重要なポイントでした。

アフリカはヨーロッパが植民地化していた過去があるため、言語がバラバラなんです。

中でもウガンダはイギリスの植民地であったため、英語が通じる国だったのです。

最初は私たちも手洗い普及を寄付活動としてスタートするのですが、寄付活動はいつまでも続きませんから、その国に持続可能なものとして根付かせるためには最終的にはビジネスとして自立する必要がありました。

そしてビジネスとしてやるために、英語圏であることが重要だったのです。

政治的な安定、衛生に対するやる気、英語圏、これらの条件を満たしているのがウガンダ、というわけです。

ウガンダでの活動をスタート

廣岡さん:ユニセフと一緒に、子どもがいるお母さんたちに「なぜ手洗いが必要なのか」という教育活動をしたり、簡易な手洗い設備も設置していくことになりました。

ちなみに「簡易な手洗い設備」というのは重要なポイントです。

アフリカでは、一時的にどこかの団体がきて、とても立派な水道設備をつくるということがあるのですが、それが壊れると現地の人たちには直すことが出来ません。

そのため、アフリカには朽ちている水道設備が結構たくさんあります。

現地の物で作ることができ、簡単に直すことができる、そうした簡易な手洗い設備がある方が、手洗い習慣を広めるうえでは重要だったのです。

このように、アフリカでは12年前から、100万人の手洗いプロジェクトという活動を継続してきました。

ちなみにこの活動資金はどこから出るかというと、サラヤの衛生商品です。

これもやはり、売上の1%を活動資金として寄付をしています。

そして再び「売上の1%を寄付」というプロジェクトを新たにやることを社内に周知したところ、もはや反対する社員はほとんどいませんでした。

すでにヤシノミ洗剤で1%の寄付をしてきたわけですから、「今度は衛生ね」という風に捉えてもらうことが出来ました。

病院で手の消毒100%プロジェクト

廣岡さん:ウガンダでは、手洗い習慣の普及のほかに、「病院で手の消毒100%プロジェクト」という活動も行ってきました。

アフリカで色々な施設を視察して回ったところ、市民への教育も重要なのですが、衛生のトップヒエラルキーである医療機関ですら不完全、ということに気が付きました。

なぜ消毒をしないのかを聞いてみると、「衛生を保つことの重要性は分かっているが、外国製の消毒液は高くて買えない」と言われました。

そこで私たちは、手を消毒をすることがいかに病気を減らすかの実証実験をして、有効性を認識してもらうことにしました。

そして協力病院とともに、手の消毒を徹底したら院内感染や死亡率が減るという結果が出たわけです。

ただそうはいっても、消毒液が高くて買えないことには変わりません。

ですから私たちは、「外国製が高くて買えないのなら、現地で作ればいいのではないか?」と考えました。

消毒液の工場をつくれば、現地に雇用を生み出すこともできます。

そして現地で原料が調達できれば、もちろん原料生産者の仕事にもなります。

というわけで、現地に工場をつくることになりました。

いわゆるBOP(ベイス・オブ・ザ・ピラミット)ビジネスです。

現地で原料が調達できるのかという懸念もありましたが、実は現地では蒸留酒の「ジン」がよく飲まれていたこともあり、原料調達は問題なくできました。

この活動は現在、すでに独立をして、現地の人たちだけで黒字生産が実現しています。

また、十数年この活動をやってきたため、現地では消毒剤や手を消毒することを「サラヤ」と呼ぶようになりました。

サラヤの事業は「衛生」「環境」「健康」が3つの柱です。

このうち「健康」に該当するのが、当社で販売している甘味料です。

ラカントと「健康」

——サラヤさんは洗剤や手洗い用品のほかに「甘味料」も作られているのですか?初めて知りました。

廣岡さん:ラカントSというカロリーゼロの自然派甘味料です。

洗浄消毒剤メーカーであるサラヤがなぜ甘味料を作っているのか。

実はラカントという甘味料を作った背景にも社会問題があるんです。

日本は高度経済成長をきっかけに、ある病気が増えていました。

昔だと成人病、今でいう生活習慣病です。

豊かになって贅沢をして運動をしなくなったことで生活習慣病が増えてしまったんです。

糖尿病

廣岡さん:生活習慣病の中でも特に「糖尿病」が増えました。

糖尿病は、なってしまうと治らない病気です。

あらかじめ予防しておく、早い段階で節制することが大切です。

透析が必要になると、医療費も大きな負担となります。

国にとっても、本人にとっても良いことはありません。

だからこそ当社は、糖尿病に対してアプローチができないか、と考えました。

糖尿病は糖分の取りすぎが問題ですから、糖分に着目をしました。

そして糖分と言えば砂糖ですから、砂糖に代わる甘味料の開発をしよう、ということになりました。

ただ、甘味料をつくるのはいいが、サラヤは創業から「出来るだけ天然の素材を用いる」というのがベースにあります。

当時はすでに化学合成の人工甘味料があったのですが、原料にネガティブなデータがありました。

それなら、サラヤがやるべきは、植物性の甘味料を開発することだ、という結論に至ります。

なおかつ、まだ世の中にはなかった「カロリーゼロ」を実現できたらすごいことだろう、と。

天然素材で、かつカロリーゼロの甘味料をつくる、ということがサラヤの研究者のミッションとなりました。

このミッションを言い渡された直後、研究者たちは「自然界にカロリーゼロなんてものは存在しない」ということに頭を悩ませました。

エリスリトール

廣岡さん:ただ、幸運にも当時、産官学共同で、エリスリトールという成分の開発に日本が成功したのです。

エリスリトールは自然界に存在している天然成分で、これを大量生産できるようになったのです。

この成分のいいところは、甘いんだけど、人間の体内に代謝する酵素がないので、すべて尿によって排出されます。

甘いけれど、消費ができないので、カロリーゼロなんです。

当社の研究者たちも、これは絶対に使えると判断しました。

そして研究者たちはエリスリトールについて調べていくことになります。

ただ、理想的と思えたエリスリトールには欠点がありました。

それは砂糖の甘さが100だとすると、エリスリトールは70くらいしかないということです。

甘くないので、砂糖の代わりにはならなかったのです。

そこで研究者たちは、甘くないなら、すごく甘いものを足せばいいのでは、と考えました。

条件は、「植物」であることと、「すごく甘いモノ」です。

その中であがったのが「ステビア」や「カンゾウ(甘草)」という植物です。

ただ、どちらも天然ではあるものの、美味しくありませんでした。

ラカンカ

廣岡さん:そのような中、研究者が偶然にも薬局で「羅漢果(ラカンカ)のど飴」というものを見つけました。

ラカンカについて調べると、清の時代から漢方薬の原料として使われていて、喉の薬になると言われていました。

しかも、飴に使われているくらいなので、とても甘いのです。

研究者がラカンカについて調べてみると、中国の桂林という場所にしかないことが分かりました。

桂林

廣岡さん:実際に中国の桂林に行ってみたのですが、30年前の中国は今では想像もつかないほど貧しく、なおかつ桂林は少数民族の自治区でした。

そこで社長は

「ラカンカの研究によって、桂林で一つの産業をつくろう」

ということを決めます。

そして実際に、桂林の大学の先生たちと一緒にラカンカの研究からスタートしました。

研究をしていくなかで、ラカンカという植物の中には、砂糖の300倍の甘さがある成分があることが分かりました。

これを使えば、砂糖と同じ甘さの甘味料が作れるし、しかも甘さの質が良い。

ということで出来たのが「ラカント」です。

日本で初めての、カロリーゼロの甘味料は、食品メーカーではなくサラヤから発売されました。

ちなみに、ラカンカについて調べる中で研究論文を出したり、甘味成分を抽出するための技術が必要ですし、なおかつ安定的にラカンカを栽培できるようにするため品種改良の必要があります。

こういったことを全て桂林の大学の先生たちと一緒に行いました。

そして当社は、ラカンカの研究・開発で得た技術をすべて解放しました。

なぜなら、桂林においてラカンカを一つの産業にしようと決めていたからです。

天然でカロリーゼロの甘味料は、日本だけでなく、世界中でニーズがあります。

アメリカをはじめ、各国でラカンカに関する技術が流用されています。

私たちが初めて桂林を訪れた当時は、産業といえるものは観光産業しかありませんでした。

しかし今は観光産業とラカンカ産業で成り立っています。

小児糖尿病の支援活動

廣岡さん:ラカントはもともと「糖尿病」をテーマに開発された商品でしたので、売上の一部を小児糖尿病の支援活動に寄付をしています。

糖尿病は生活習慣病だけでなく、先天的に発症してしまう場合もあります。

つまり、子どもが糖尿病になる場合もあるのです。

本人の生活習慣が悪いわけではないのに、です。

食事のたびにインスリンを注射しなければならず、給食のたびに冷やかされるなんてこともあります。

そう考えると、糖尿病を治る病気にしてあげたいですよね。

そのためには、研究を進めるための資金が必要です。

そこで当社は、1型糖尿病を治る病気にするために活動する「IDDMネットワーク」の支援企業として参加をしています。

セーブ・ザ・チルドレン

——サラヤさんはベビー向けの商品も作ってらっしゃいますね。あのシリーズも社会貢献に繋がっているのですか?

廣岡さん:アラウ.をスタートさせる際には、すでにベビー用品の先行企業が沢山ありました。

当社は後発だったので、アラウ.には何かしらの意味を持たせたい、という想いがありました。

だったら、アラウ.が売れることで、世界の恵まれない妊産婦などの支援活動に寄付されるような仕組みをつくろう、となったのです。

日本だと子供が生まれてすぐ死んでしまう、というケースはそこまで多くありません。

しかしアフリカでは、母子の保健サービスや栄養不良の状況は厳しい状態にあり、亡くなってしまう人も多いです。

ですから、アラウ.は、売上の一部が、セーブ・ザ・チルドレンを通じて、ウガンダでの母子のための衛生改善などの活動に使われています。

実はサラヤで最初の社会貢献活動は、アラウ.によるセーブ・ザ・チルドレンへの寄付からスタートしました。

これは、当社の社長がセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの設立に深く関わっていたので実現しました。

かれこれ20年近くセーブ・ザ・チルドレンの支援をしています。

インタビューを終えて

どこから世界の歯車が狂い始めたのかを思い返してみると、やはり「産業革命」は大きな転換点となったんだろうと思います。

パリ協定で「産業革命前からの気温上昇を1・5度に抑える」という目標があるのも、やはり生産と消費のあり方が変わったこの時期がターニングポイントであったことを示しています。

それもひとえに、石炭や石油といった化石燃料によって膨大なエネルギーを生み出すことができるようになったこと。

大量生産・大量消費の社会へと移行したこと、そして産業のグローバル化が進行したことが原因です。

つまり、企業の生産と消費者の購買行動の変化によって、いま世界が抱えている問題は生み出されてきたのです。

生産と消費のあり方によって生み出されたのは、環境問題だけではありません。

例えば2013年にバングラデシュの縫製工場が入って入居しているビルが崩壊し、1000人を超える死者を出した「ラナプラザの悲劇」。

アパレル史上最悪の事故とも言われています。

世界中の人たちがファストファッションを求め、労働者の搾取が行われ続けた結果、発生した事故です。

これはまさに、消費者が安価な洋服を求め、買い続けた結果、起こるべくして起きた事故です。

しかし逆に言えば、買うものを変えれば世界を良くすることができるのです。

洋服と労働搾取の問題を解決したいなら、例えばフェアトレードの商品を選んだりして、生産者に対して適正な報酬が支払われ続けることが重要です。

購買行動を変えることが問題解決に繋がるのは、パーム油にしても同様です。

例えばRSPO認証のあるヤシノミ洗剤が売れるということは、すなわち熱帯雨林の持続可能性に配慮をすることになります。

そして多くの消費者がRSPO認証のある商品を選ぶようになれば、多くの企業も「それならウチもRSPOに加盟しよう」となる可能性があります。

基本的には「売れるかどうか」が企業の行動原理なのですから。

買い物をするということは、自分はどんな社会を作りたいかを「意思表明する」ということ。

つまり、買い物は投票なのです。

日本に生きる者として、地球に生きる者として、サラヤの商品を選んでいきたい。

持続可能な社会の実現に一票を投じたい。

今回のインタビューを通して強くそう感じました。

コメント