人類の文明は、その黎明期から常に「油」と共に歩んできた。

古代文明では、獣脂や植物から抽出された油が、暗闇を照らす灯りとなり、時には体を潤す薬として、また儀式の供物として、人々の生活に深く根差していた。

しかし、その関係は19世紀の産業革命を境に劇的に変化する。

地下深く眠っていた「黒い血液」たる石油が発見され、その無限とも思えるエネルギーが、蒸気機関から内燃機関へと、人類の活動を飛躍的に拡大させた。

自動車が街を駆け巡り、航空機が大空を舞い、工場は昼夜を問わず稼働し、あらゆるプラスチック製品が私たちの生活を豊かにした。

石油は、まさに現代文明の血液として、経済発展の原動力となり、地球を駆け巡った。

しかし、その飽くなき消費の裏側で、地球は取り返しのつかない変化を迫られている。

大気中の二酸化炭素濃度は上昇の一途を辿り、気候変動は加速。異常気象は日常となり、私たちはその影響を肌で感じている。

さらに、食料や日用品に不可欠な植物油、特にパーム油の需要増大は、広大な熱帯雨林の破壊と、そこに生息する多様な生物たちの命を奪い、持続可能性という概念そのものを根底から揺るがしている。

私たちは今、この「油」との関係を見つめ直し、新たな道を模索せざるを得ない、歴史的な岐路に立たされているのだ。

こうした地球規模の課題が山積する中で、ひそかに未来への希望を灯す存在がある。

それは、地球の生命の根源を支え、数十億年の時を超えてひっそりと存在し続けてきた、目に見えないほどの小さな生命体、「微細藻類」だ。

彼らは、あまり目立たない存在ではあるが、驚くべき能力を秘めている。

大気中の二酸化炭素を吸収し、持続可能な油を生み出し、さらには食料や医薬品、化粧品など、多岐にわたる可能性を秘めている。

彼らの存在は、まさに、石油やパーム油に代わる、未来の「油」として、今、世界中の科学者たちの熱い視線と、新たな期待を集めているのである。

その微細藻類研究の最前線で、30年以上にわたり、その小さな生命体の無限の可能性を追い求める一人の科学者がいる。微細藻類学者の松本光史氏(以下、松本氏)だ。

松本氏が語る微細藻類市場の現状、大規模培養という途方もない挑戦、そして彼が「宝探し」と称する研究の尽きることない魅力。

さらに、松本氏が偶然にも見つけ出した奇跡の株「ソラリス」の誕生秘話、そして持続可能な社会における微細藻類の真の役割まで、その深淵な知見と情熱に迫る。

微細藻類市場の現状について教えてください。

松本氏:微細藻類のトレンドはこれまで何度も訪れており、今回で4回目くらいになります。

この4回目のトレンドが今、落ち着いてきているところです。

微細藻類でジェット機を飛ばそうとしていた2015年頃から丁度4回目のピークを迎えた感じだったと記憶しています。

ジェット機を飛ばすとなると大量の燃料が必要になります。このため、微細藻類の大量培養技術が必要になってきます。

微細藻類の培養を大規模化していくために重要なのは、なんといっても運転ノウハウです。

例えばパーム油のプランテーションは数千万ヘクタールにも及びますが、50~60年かけて栽培ノウハウを蓄積してきたからこそ、きちんと運用できるようになっています。

しかし、微細藻類の大量培養技術の蓄積は、まだ十数年しか経っていません。

そして現在、人間がオペレーションできる最大の規模は40ヘクタールくらいしかなく、100ヘクタール規模のオペレーションは経験がありません。

ところが、ジェット燃料をつくろうと思ったら1,000~2,000ヘクタールの規模が必要になってきます。

アメリカでも、ジェット燃料生産に向けて2008年代から多くのスタートアップが大きな設備を作りましたが、結局運用ノウハウが確立できていないために潰れてしまったというケースがありましたから。

なぜ微細藻類の大規模培養はそんなに難しいんですか?

松本氏:例えば、100トン培養しようと思ったら、その前に100t培養するための種(植菌)を作らないといけません。

培養する微細藻類によりますが、100t培養するには10トン培養する必要があり、さらにその前に1トン培養する必要があります。

微細藻類は食物連鎖の一番下に位置するため、培養回数が増えれば増えるほど、雑菌(捕食菌)が入ってきて食べられてしまうリスクが高まります。

また、環境変化ストレスから本培養に移行したとしても、元気がなくてうまく育たないこともあります。

さらに、雑菌に汚染されたら装置を綺麗にする必要がありますが、装置規模が大きくなると目が行き届かなくなり、取り残しが発生します。そうすると元気な種を作っても直ぐに弱ってしまいます。

パームヤシのように食べられる害虫がいなければ話は早いのですが、微細藻類は食物連鎖の底辺の生き物なので難しいのです。

なぜ微細藻類の研究をすることになったんですか?

松本氏:私が大学の研究室に入った頃、30年以上前ですが、レイチェル・カーソンの「沈黙の春」が注目された時代で、これからは環境問題だな、と考えたんです。

大学4年生の頃に、海の微細藻類でCO2を固定しようという研究テーマをもらったことがきっかけで、最終的に微細藻類の培養方法で博士の学位まで取得しました。

29歳までは微細藻類研究に取り組んできたのですが、産業化の難しさも分かり、微細藻類の活用を諦めてしまいました。もっと簡単に育てられる細菌や酵母など、発酵でのものづくりにシフトしました。

その後、電力会社に入社してバイオ研究を立ち上げることになり、元々私は微生物を専門としてきたので、様々な微生物を集めてきて微生物コレクションを構築して、それら微生物から有用物質を探索し事業化に向けた検討をすることにしました。その際、微生物の選択肢として微細藻類は外しました。

ただ、何があるか分からないので、微生物を集めてくる際に、念のため微細藻類用の培地(細胞や微生物が成長しやすいよう人工的に作られた環境)も1個だけ作っておいたのです。

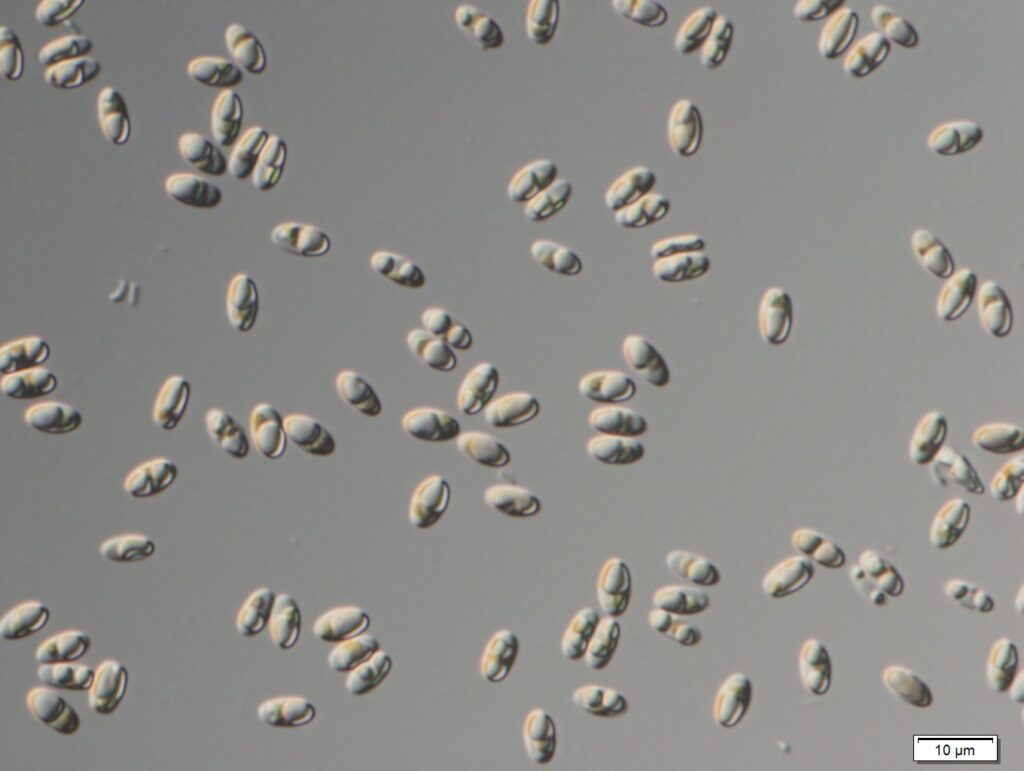

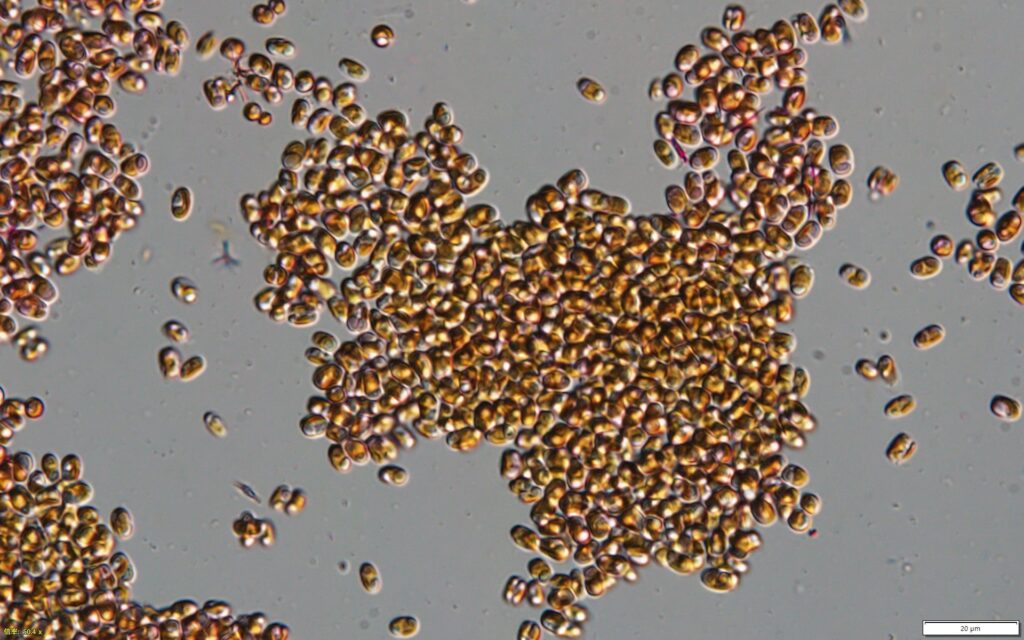

そして世間では2008年頃に微細藻類が注目され始めたので、集めた微細藻類の中で、たくさんの油をつくる藻類を探してみることにしました。その時に「ソラリス」という株が見つかったのです。

調べてみたら、非常にオイル蓄積度が高かったんです。というわけで、ソラリスを軸にした国プロ(政府研究開発プロジェクト)に応募し、採択されました。

狙ってソラリスを取りに行ったわけではなく、たまたま見つかったというわけです。

その当時に注目されていたのはクロレラをはじめとする「緑色の藻類」だったこともあり、他の人たちが注目していない茶色だったのも、ソラリスが良いなと思うポイントでした。

微細藻類という分野に取り組み続けるモチベーションは何ですか?

松本氏:環境中に大量にいる微生物の中でも、産業で活用できるものはほんの一握りです。

それを見つけることに面白味があります。宝探しのようなものですね。

微細藻類が好きというよりは、見つけた微生物をどう産業化していくかというフローが面白いんです。

それが今はたまたま微細藻類だというだけで、酵母でもなんでもいいんです。

これまで注目されてこなかった生き物が活用されるようになったら面白いですよね。

しかも自分が見つけたものならなおさらです。

微生物はどうやって見つけるんですか?

松本氏:新しい微生物を採取しようと思ったら、陸上の場合だと、生物多様性が豊富な熱帯雨林に行こうとします。

遺伝子情報や微生物なども含め、戦略物質になりました。

名古屋議定書に日本も批准したため、例えば先進国が熱帯雨林に行って勝手に資源を採ると、原産国からすれば「資源を搾取された」となってしまうため、今は気軽に微生物を採りに行くことができません。

なので「国内資源」となりました。海洋の生物多様性が豊富な場所はサンゴ礁です。そう、沖縄の海です。

陸上の生物多様性の宝庫は熱帯雨林で、海の中ならサンゴ礁です。

暖かい海のサンゴ礁に生息する生物は、個体数こそ少ないですが、種類が豊富です。

北に行けば、種は少ないが、その種のボリュームが大きい傾向にあります。

これまで手掛けた研究の中で最も印象に残っているのは何ですか?

松本氏:やはり現在扱っているソラリスです。

顕微鏡下でソラリスを見つけた際は、思わずガッツポーズをしました。

これから始まることにワクワクしたのを今でもはっきりと覚えています。

ソラリス研究では、継続的にNEDOなど国に資金を出してもらえており、代表者でもあり、研究者/技術者としての名前が広がったので、私のキャリア形成にとっても大きな意味がありました。

サステナブルな社会を実現するうえで微細藻類はどう活躍しますか?

松本氏:なかなか言いにくいのですが、微細藻類がサステナブルかどうかの評価はまだ難しいのではないかと思っています。

ただ、貢献する世の中にしていかなければならないとは思っています。

例えば間伐材や草からエタノールを作りますといった話がありますが、それを作る際のエネルギーやリソースを考えたら本当にサステナブルなのかどうかが疑わしい場合もあります。

もしかしたら普通に燃やして熱を利用した方がよっぽど効率的かもしれません。

ライフサイクルアセスメント(LCA)という言葉がありますが、ある製品や製造工程など、その製品が本当にサステナブルかどうか、生産する企業もしっかり評価されるべきかと思います。

【LCA(ライフサイクルアセスメント)】

製品やサービスが「原材料の調達」から「製造」「輸送」「使用」「廃棄・リサイクル」に至るまでの全過程(ライフサイクル全体)で、環境に与える影響を定量的に評価する手法のこと。

他の微細藻類と比べてソラリスが優れている点は何ですか?

松本氏:まず第一に、他の株よりもたくさんのオイルを作ってくれる点です。

それから、生育についても、環境耐性という指標がありまして、例えば屋外で培養するとき、昼と夜の変化もありますし、温度変化もありますし、季節による太陽の強さの変化、春は穏やかで、夏は強い。

こういう環境変化にも強いです。ですからソラリスは他の微細藻類に比べても割とほったらかしでも育てることが可能です。

ただ、ソラリスは本当に「たまたまいた」だけの話なので、水温変化や日照変化など屋外環境に対する耐性がどこまで持っているかが分かりませんでした。

ただ、実際に調べてみると幸運にも水温や日照変化を含めた様々な環境耐性に優れていることが分かったのです。ですから、狙って採ったわけじゃないんですよね。本当に運が良かった。

例えば草津温泉で滝の流れてくるところが緑色になっている場所があると思うんですが、あれはまさに微細藻類です。

結構な高温なのですが、死なないので、高温に対する耐性があるんです。

でも逆に言えば、温度が下がってしまうと死んでしまう可能性があります。

その温度をキープするために多くのエネルギーを消費することにもなります。

たまに「極限環境の藻類を使えば他の菌が入るのを防げる」という方もいるんですが、90℃の温度をキープするのは大量培養の際に大変です。

微細藻類を扱う企業はどんな株を使う場合が多いんですか?

松本氏:多くの企業がハンドリングできている株はナンノクロロプシス、スピルリナ、クロレラ、ヘマトコッカスあたりです。

すでに事業が確立し、市場が形成されている株を活用した方が、企業としては楽です。

このため、新しい株を分離したい企業はあまり多くないでしょうね。

そうした株に比べてもソラリスに優位性はありますか?

松本氏:屋外40mプールで培養ができている珪藻は、世界中に他にありません。

「標準株」ってよく言うんですけど、ソラリスもそれにしたいんです。

海洋微細藻類のオイル生産となったとき、ナンノクロロプシスではなくソラリス、という風になれれば御の字です。

ソラリスとルナリスの違いについて教えてください。

松本氏:育つ温度域の違いです。ソラリスは15℃以下になると育たなくなってしまいます。

元々のコンセプトとしては「国内で油をつくる」というものがあったのですが、日本には季節性がありますから、ソラリスは冬の時期に育てられなくなってしまいます。

冬の時期のバックアップとして育てられるよう、ソラリスと類似の特徴を持ち、水温が低くても育つよう、採ってきたのがルナリスです。

南極海とか、寒いところにはオキアミとか資源量が多いのですが、あれだけの生物量を維持するためには、それだけプランクトンがいるということになります。

その主体がアイス・アルジーと呼ばれる珪藻類です。

アイスアルジーを取るために北海道の網走まで流氷くに採りに行ったんです。

たくさん、アイスアルジーを見つけましたが、オイルを貯めるかどうか不安でしたが、結構オイルを貯める株を見つけました。

網走以外にも、寒い季節に北九州でも探したんですが、ルナリス株は結局ここにいました。

わざわざ網走に行かなくても、近くにいたのです。

網走で採ってきた株は、温度特性がとてもシャープだったんです。

4℃くらいが一番生育がよくて、15℃超えると生育ができないんです。寒いのが好きなんですね。

パーム油は限られた緯度(赤道直下の陸地)でしか育てられませんが、ソラリスに加えてルナリスがあれば東北の緯度まで加わります。

ソラリス、ルナリス株の活用で「油が作れる緯度」で考えたら技術的な優位性が高まりました。優秀ですよね。

現在ソラリスは化粧品に活用していると思いますが、他の商品として活用できる可能性はありますか?

松本氏:可能性としては「食」が考えられます。

肥満とか、糖尿病など、未病をいかに防げるかというところに貢献できる可能性があります。

これまで食品としての実績がない藻類なので、一定のハードルはありますけどね。

ただ、珪藻は海の食物連鎖の中でも重要な位置づけですし、すでに海の生き物を私たちは食べているので、恐らくソラリスを食べても問題ないとは思うんですけどね。

また、養殖用の初期餌料など将来の食糧生産にも貢献できる可能性があります。

天然資源が枯渇するなかで、循環型にシフトさせていくことはこれから重要になってくるかと思います。

ソラリスはパーム油を代替する存在になることは現実的にありえますか?

松本氏:技術的には目指す必要があると思っています。

技術というのはつまり培養の規模です。何度も言いますが、アブラヤシの農園は世界で約2000万ヘクタールあるわけなので、この規模に匹敵するオペレーション技術をつくる必要があります。

このスケールまでの培養技術ノウハウを人類が獲得できれば、おのずとパーム油代替という言葉に現実味が出てくるかと思います。

その結果、パーム油はすべて食べてもらい、化成品はすべて微細藻類で賄うという状態は達成できるかもしれません。

もし仮にパーム油の半分を代替するとして、1000万ヘクタール用意する必要があります。

陸上だとなかなか難しいですよね。仮に砂漠でやるとして、消費地から遠いとか、水が蒸発しすぎるとか、暑くて機械が壊れやすいとか、色々な問題が生じます。

森林破壊を伴わずに1000万ヘクタール級の場所といえば、一つの選択肢としては海面の表層です。

個人的には海上都市のようなプラットフォームができたらいいなと思ってるんですけどね。

海面での培養は決して簡単ではないとは思いますが、それでも日本は四方を海で囲まれていますし、排他的経済水域が世界で7番目くらいありますから、選択肢の一つとして考えてみてもいいのかなと。

パーム油のすべてを代替することは現実的ではないですが、これ以上アブラヤシ農園を増やさないくらいの規模を、微細藻類で代替できるようにしたいですね。

微細藻類の研究・開発は今後どのように進歩していくと思いますか?

松本氏:微細藻類に知見のある人材が育っていません。微細藻類研究開発は時間がかかるし、面倒なんですよね。

細菌なら2日で結果が出ますが、藻類の培養は平気で1週間くらいかかったりします。

ですから、研究対象として好かれなくなってきています。一方で、アメリカはちゃんと藻類技術者を育てるプログラムがあるんですけどね。

それでも、微細藻類の研究自体がなくなることはないと思います。

微細藻類といえば今はSAF(持続可能な航空燃料)の印象が強いと思いますが、微細藻類自体は、色々な種類がいて、様々な応用がききます。

そこの基盤となる「増やす」方法論をきちんと確立できれば、もっと活用が広がっていくと思います。

ただ、4回目のブームをブームで終わらせないためにも、そろそろ可能性を見せていかないといけない時期に差し掛かっていると感じています。

夢だけでなく、実を見せていかないと、多くの人に関心を持ってもらうのは難しい。

私たちの世代で解決できないパターンもあると思いますから、次の世代に引き継いでいく必要はあります。

人も仕事も、引き継いでいける環境を整えておかないと、連なりが切れてしまいます。

微細藻類の面白さを伝えていって、微細藻類を学んでみたいと思う人、次世代を担う人たちに興味を持ってもらうことも大事です。そうした環境を整えることも、私たちの世代の役割だと感じています。

若い世代やサステナビリティに関心のある人たちに向けてメッセージをください。

松本氏:私は微細藻類研究の現実的な側面も見てきました。何が出来て何が出来ないか、夢ばかりを語ることもはばかられてしまうのですが…。

強いていうなら、世の中でまだ誰も気づいていない隠れた原石(微生物)を、自分で見つけ、そして輝かせることができる、というのは微生物研究の魅力です。いまだ眠っている原石を見つけるのは大きな魅力です。

そして自分が見つけた微生物に関しては、自分で名前を付けることもできます。ソラリスという名前も私が付けましたから。

自分が死んだあとも、自分が見つけた微生物が活躍してくれる可能性もありますし、生きた証を残すことにもなります。

サステラの読者や微細藻類に興味を持つ人に伝えたいことがあれば教えてください。

松本氏:地球温暖化などの環境変化は気づかないほどゆっくり進行していて、問題が顕在化したときには解決には多くの時間がかかります。

私たちより前の世代はそこまで気にせずに生きられるかもしれませんが、私たちの後の世代の人にとって、循環型社会を構築することはとても重要な問題です。

ただ、技術を持っている人たちは問題意識を持って解決するために取り組んでいこうとしますが、技術を使う側の人たちの意識、私たちが何気なく使っている技術が、どれだけ環境に影響を及ぼすかということはあまり意識していないかもしれません。

技術を使う側の人たちが、自分ごととして、サステナビリティや環境を意識を持つ必要がある。

さらに言うと、バイオマスだから良いとか、藻類だから良い、とは必ずしも言えない側面もあるため、これは本当に良いものなのかどうかを意識できるようになってほしい。

環境問題はとにかく「意識」を持つことがとても大切である。

ソラルナのプロダクトが、そうした意識を持つきっかけになれればと考えている。

まとめ

私たちが生きる現代は、過去の選択がもたらした環境負荷という重い遺産と向き合わなければならない時代だ。

しかし、この困難な時代だからこそ、人類は新たな智慧と可能性を模索し続けている。

微細藻類という生命体は、単なる学術研究の対象に留まらず、持続可能な社会を築くための、まさに「未来の鍵」を握る存在として、その真価を発揮し始めている。

微細藻類が秘めるポテンシャルは計り知れない。それは、既存の資源に代わる新たな「油」の供給源となり、地球の生命活動を支える根源的な力として、私たちの未来を根本から変えうる可能性を秘めている。

この壮大な挑戦の裏には、松本氏のような、来るべき未来を信じ、地道な研究を続ける科学者たちの揺るぎない情熱が存在する。

彼らの探求は、時に困難を伴い、長い時間を要するが、その一歩一歩が、新たな発見と希望へと繋がっている。

そして、この変革の道のりにおいて、最も重要なのは、私たち一人ひとりの意識である。

科学技術の進歩だけでは、持続可能な社会は実現しない。

私たちが日々の選択の中で、地球への影響を意識し、真に価値あるものを見極める目を養うこと。それが、未来を創造する上で不可欠な、私たち自身の責任である。

微細藻類という小さな生命体が、やがて地球規模の課題を解決する大きな力となる日を夢見て。

コメント