SNSやメディアで「サステナビリティ」が語られる際、欧米の素晴らしき取り組みを例に挙げ、我が国の取り組みがいかにヌルいかという指摘を見かけることが多い。(もちろんサステラも例外ではない。)

たしかにSDGs達成度ランキング等を見ても欧米諸国が上位を占めているのは事実だが、その指摘が「地理的条件」に考慮されていなければ、やはり妥当性を欠くと言わざるを得ない。

日本は欧米に比べて湿度が高く、病害虫が発生しやすいため、フランスやドイツと比べてお店に並ぶオーガニック製品が少ないのは当然のことだ。

イギリスは北海や大西洋に面し、偏西風の影響を受けやすく、年間を通して比較的安定した強い風が吹くため、日本の風力発電の発電量と比較したって意味がない。

地球規模の課題を解決するためには、国際社会の一員である日本もその役割を果たさなければならないのは間違いないが、日本列島という地理や気候を考慮したうえで有効な施策を論じる必要がある。

テクノロジーはある日突然ブレイクスルーが起こりうるが、あと数年で日本列島がアラスカの横に移動してしまう可能性は限りなく低い。

スヌーピーの言葉を借りるなら、我々は配られたカードで勝負するしかないのだ。

日本の地理的条件を活かせるような、サステナブルな取り組みは何があるだろうか。

日本は世界第6位の広大な排他的経済水域を有しており、太平洋、オホーツク海、日本海、東シナ海という4つの海に囲まれ、多様な海洋環境に恵まれている。

それはすなわち、様々な海洋生物が生息しているのみならず、多種多様な微生物が生息する可能性を秘めていることを意味する。

その微生物の中において、微細藻類(びさいそうるい)は、日本に配られたカードの中でも強力な切り札になりうる存在かもしれない。

微細藻類と聞いてもピンとこない人が多いかもしれないが、気候変動、食料危機、資源枯渇、環境汚染といった地球規模の課題を解決するうえで極めて大きなポテンシャルを持った存在なのだ。

微細藻類とは?

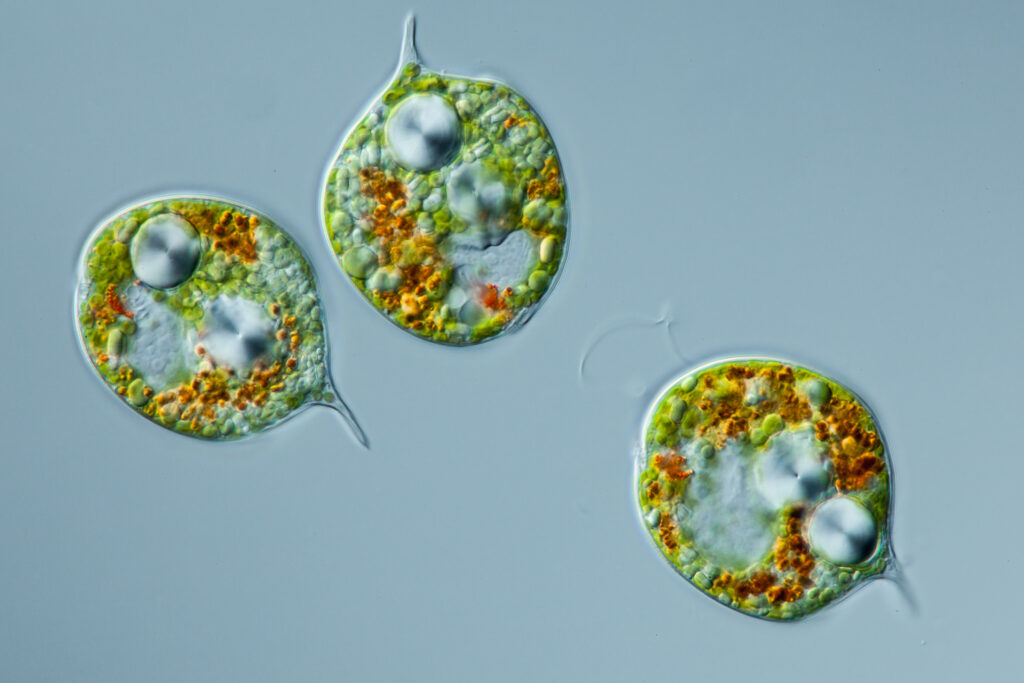

小学校の理科の実験で、顕微鏡をつかってミドリムシを見たことがある人もいるかもしれないが、ミドリムシはまさしく微細藻類だ。

微細藻類は、一般的に肉眼では見えないサイズの藻類を指し、コンブやワカメのような大型藻類とは区別される 。

サイズは小さいものだと0.001µm(1マイクロメートル)ほどで、髪の毛の太さの100分の1くらいだ。

微細藻類は約30億年以上前に出現し、光合成能力を獲得することで、太古の地球に酸素をもたらしたと考えられている。

そしてミドリムシは、数多く存在する微細藻類の一種に過ぎない。

微細藻類は、まだ特徴付けられていないものが多く、いくつかの研究では72,500種1ほど存在すると推定されている。

これは陸生植物の種数の約2倍に相当し、膨大な天然資源となる2。

湖、川、海など、淡水と海水の両方に生息しており、塩分濃度の高い死海から北極や南極まで、 幅広い温度や条件に耐えることができる。

植物のような複雑な器官を持たないものの、細胞内にクロロフィルなどの光合成色素を有し、太陽光エネルギー、水、二酸化炭素(CO2)を利用して光合成を行う 。

微細藻類は地球上の酸素の約半分を生成3し 、食物連鎖の基盤を形成するなど、地球生態系において極めて重要な役割を担ってきた 。4

微細藻類の種類

| 特徴 | 種類 | 利用例 | |

|---|---|---|---|

| 緑藻類 (りょくそうるい) | クロロフィルaとbを持ち、植物と同じように光合成を行う。淡水や海水など様々な環境に生息し、球形や楕円形、糸状など多様な形態をしている。 | クロレラ、ユーグレナ、アオミドロ、ドナリエラなど | 健康食品、食品着色料、バイオ燃料、化粧品原料 |

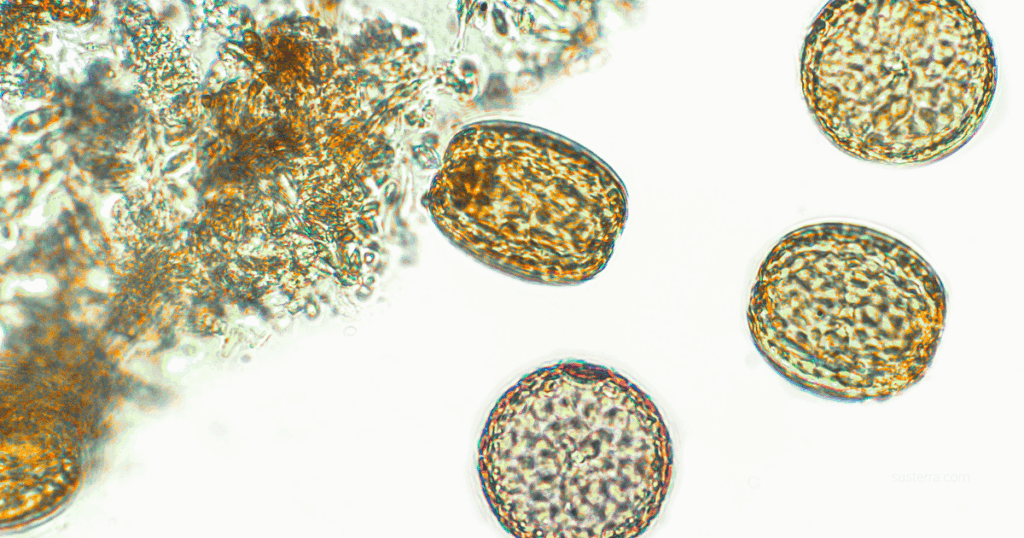

| 珪藻類 (けいそうるい) | 二酸化ケイ素を主成分とする美しい殻を持つ単細胞の藻類。海洋や淡水に広く分布し、植物プランクトンの主要な構成要素。 | アステリオネラ、スケルトネマなど | 研磨剤、ろ過助剤、機能性材料 |

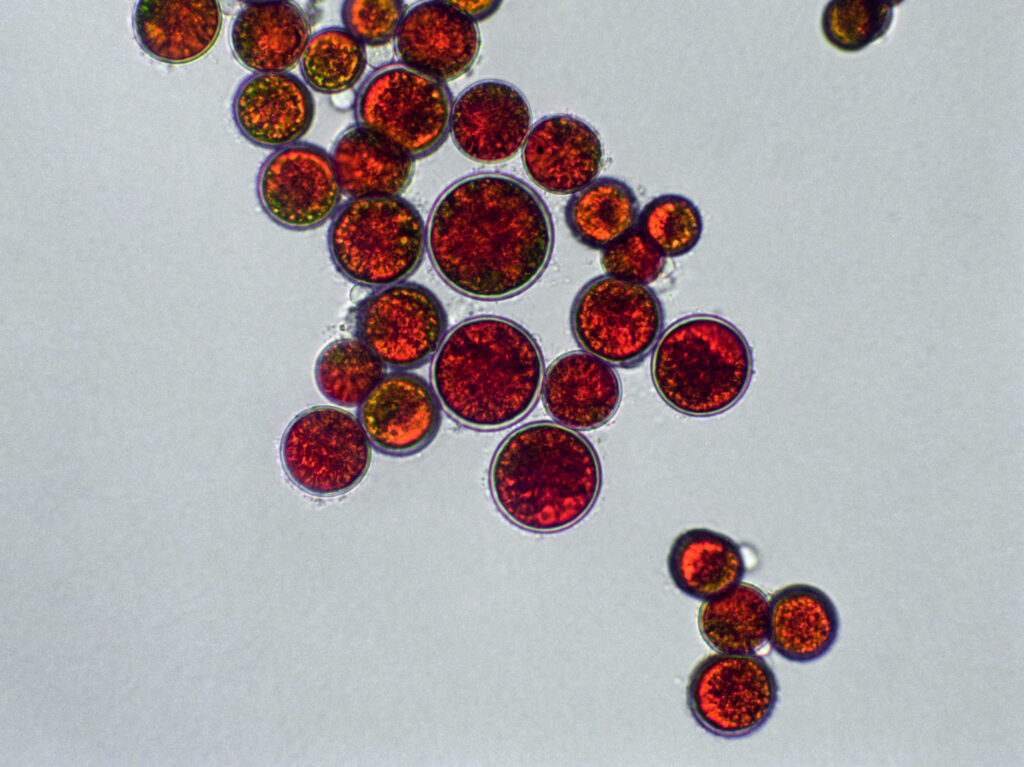

| 紅藻類 (こうそうるい) | 赤い色素であるフィコエリスリンを多く含み、赤色をしている。主に海洋に生息し、多細胞のものが多い。 | ガルディエリア、ポルフィリディウムなど | 増粘剤(寒天、カラギーナン)、化粧品原料 |

| 渦鞭毛藻類 (うずべんもうそうるい) | 2本の鞭毛を持ち、水中を活発に運動する。海洋や淡水に生息し、有毒なものや生物発光するものもいる。植物プランクトンや従属栄養のものもいる。 | カレニア、アレクサンドリウムなど | 研究対象(毒性、生物発光)、バイオテクノロジー |

| 藍藻類 (らんそうるい)/シアノバクテリア | 厳密には藻類ではなく細菌の一種だが、光合成を行うため微細藻類として扱われることがある。地球上で最も古い光合成生物の一つであり、大気中の酸素を作り出したと考えられている。 | スピルリナ、アナベナなど | 健康食品、バイオ燃料 |

| 黄金色藻類 (おうごんしょくそうるい) | 黄色や褐色の色素を持ちつ。淡水に多く生息し、珪酸質の鱗片を持つものもいる。 | オクロモナス、クロムリナ、ウログレナなど | 研究対象 |

微細藻類はとにかく多様な種が存在し、種によって特徴や活用方法も異なる。

そして日本列島は南北に長く、亜寒帯から亜熱帯までの多様な気候帯を含んでおり、微細藻類の多様性という恩恵を大いに享受することができる。

多様な気候は、様々な環境に適応した微細藻類の生育を可能にし、多様な藻類バイオマスの生産に繋がる可能性があるからだ。

温泉地など特殊な環境も存在し、そのような環境に生育する独自の微細藻類(例えば、硫黄泉に生息するガルディエリアなど)は、特異な機能を持つ可能性があり、高付加価値な製品開発につながるかもしれない。

私たちは陸上ばかりに目を向け我が国の資源の乏しさを嘆いてしまいがちだが、ひとたび海に目を向けてみると、膨大な天然資源が眠っていることに気が付く。

CO2削減

気候変動の緩和は現代社会における喫緊の課題であり、その中心的な目標としてカーボンニュートラルの実現が国際的に掲げられている。

この目標達成には、温室効果ガス排出量の大幅な削減に加え、大気中からのCO2除去(Carbon Dioxide Removal:CDR)を可能にするネガティブエミッション技術や、排出されたCO2を回収・利用・貯留する技術(Carbon Capture, Utilization, and Storage:CCUS)を含む多様な技術的アプローチが不可欠である 。

すでに申し上げた通り、微細藻類は光合成によって二酸化炭素を吸収するのだが、微細藻類の特筆すべき点は、その高いCO2固定能力にある。

一般的に、微細藻類のCO2固定効率は陸上植物よりも高く、種や培養条件によっては10倍から50倍にも達すると報告されている。56

陸上植物は、非光合成器官(根、茎など)を持つこと、季節による生育期間の制限があることなどから、微細藻類との差が生ずると考えられている。

微細藻類のシンプルな細胞構造と迅速な細胞分裂が、高いバイオマス蓄積速度を可能にする主な要因である。7

年間では、海の微細藻類だけで約50ギガトン(500億トン)のCO2を固定していると推定されており、これは地球全体の一次生産の約半分に相当する。8

バイオ燃料

地球温暖化の主な原因の一つである化石燃料への依存度を下げるため、再生可能エネルギーの開発が急務となっている。

そして微細藻類由来のバイオ燃料は、燃焼時に排出する二酸化炭素の量が、生育過程で吸収した二酸化炭素とほぼ同じであるため、カーボンニュートラルなエネルギー源、特にバイオ燃料の原料として大きな期待が寄せられている9。

微細藻類は陸上生物と比較して単位面積あたりのバイオマス生産性、特に脂質生産性が高いとされている 。理論的には、陸上油糧作物の数十倍から百倍以上のオイル生産が可能とも言われている。10

食料作物(トウモロコシやサトウキビなど)を原料とするバイオ燃料は、食料価格の高騰や土地利用の競合といった問題を引き起こす可能性がある。

しかし、微細藻類は耕作に適さない不毛な土地や塩水、廃水などでも培養が可能であり、食料生産と競合することなくバイオマスを生産できる。

バイオディーゼル

微細藻類の中には、細胞内に脂質を高濃度で蓄積する種が存在する 。この脂質を抽出し、エステル交換反応によって脂肪酸メチルエステルに変換したものがバイオディーゼル燃料だ 。従来のディーゼル燃料と混合または代替して使用できる。11

持続可能な航空燃料(SAF)

微細藻類由来の脂質や、バイオマス全体を熱化学的に変換することで、ジェット燃料の代替となるSAF(Sustainable Aviation Fuel)を製造することができる。

航空業界の脱炭素化において、SAFは極めて重要な役割を担うと期待されている 。12

微細藻類の中でも、ソラリス株・ルナリス株は細胞内に蓄積するオイル含有量が最大65%と高い種であるため、化石由来の燃料油代替としての活用やオイルに含まれる有用成分の活用が期待されている。

https://www.jpower.co.jp/ge/68/power/

日本はエネルギー資源のほとんどを海外からの輸入に依存しており、国際情勢の変動は国家経済に大きな影響を与える。

現在の日本のエネルギー自給率は、まるで他国の「ご機嫌」に左右される綱渡りの上に成り立っている。

世界のどこかで紛争が起きれば、私たちは瞬く間に燃料価格の高騰に直面し、家計は逼迫し、企業活動は停滞する。

昨今のウクライナや中東の情勢を見ればこれが非現実的な話ではないことは、お分かりいただけるだろう。

一方で、日本は化石燃料という地政学ゲームでは日の目を浴びることはできなかったものの、ひとたび微細藻類に目を向けてみれば、世界有数の産油国になれる可能性を秘めているのだ。

食料としての可能性

世界人口は2030年には85億人、2050年には97億人に達すると言われている。

同時に、2018年から2020年の基準平均と比較して、2030年までに世界の肉の消費量が14%増加、世界の卵の消費量は2012年から2050年にかけて39%増加すると予測されている。

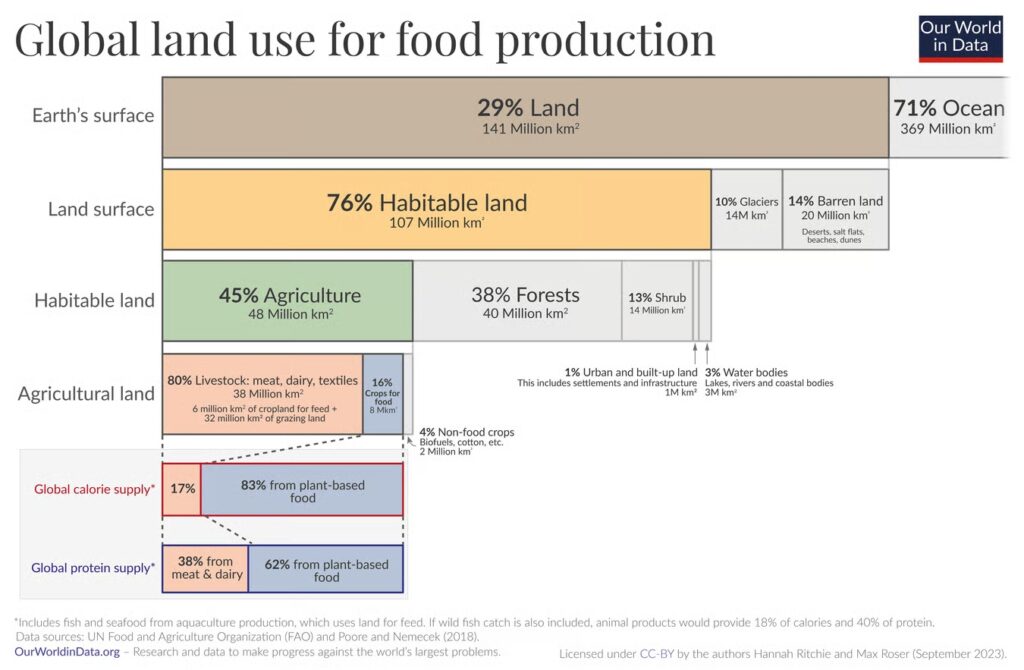

世界的に高まる食料需要を満たすには、広大な耕作地が必要だ。

しかし、農地の拡大は、森林伐採や殺虫剤、肥料、除草剤などの化学物質の過剰使用など、様々な環境問題を引き起こす可能性がある。

そして「気候」という配られたカードで勝負しなければならない筆頭が食料生産だが、飼料原料の国内需要を満たせる地域は限られており、日本をはじめ多くの国は輸入に頼らざるを得ない。

したがって、適切な必須栄養素を提供し、容易に生産でき、従来の農業活動への負担を軽減する代替飼料原料を見つけることが不可欠だ。

そしてこうした食糧問題に対する解決策として期待されているのが微細藻類なのだ。

微細藻類は、その高い栄養価と持続可能な生産性から、将来の食料および飼料資源として大きな可能性を秘めている 。

増大する世界人口を支え、かつ環境負荷を低減する代替タンパク質源として、特に注目されている。

栄養価

微細藻類は、種によって異なるが、一般的に栄養素が豊富だ。

タンパク質

乾燥重量あたり27%から70%という高いタンパク質含有量を持つ種が存在する 。13これは、大豆などの従来のタンパク質源に匹敵、あるいはそれを上回るレベルだ。

アミノ酸組成もバランスが取れており、人間や動物にとって必須アミノ酸を供給できる。14

脂質

脂質含有量も高く、乾燥重量あたり20-50%に達することがある。15特に重要なのは、多価不飽和脂肪酸、とりわけオメガ3脂肪酸であるエイコサペンタエン酸(EPA)とドコサヘキサエン酸(DHA)を豊富に含む種が存在することだ。これらは人体では合成できない必須脂肪酸であり、心血管系の健康維持や脳機能に不可欠とされている 。

魚油が主な供給源だが、乱獲による資源枯渇や価格高騰が懸念される中、微細藻類は持続可能な代替供給源として期待されている。ナンノクロロプシスやスキゾキトリウムなどがEPAやDHAを高濃度で生産する代表的な微細藻類だ。16

ビタミン・ミネラル

ビタミンA、B群(特にB12)、C、Eなどを豊富に含むほか、鉄、ヨウ素、その他のミネラルも含有している 。1718ビタミンB12は植物性食品にはほとんど含まれないため、菜食主義者にとって貴重な供給源となり得る。

飼料としての応用

水産養殖業は、魚粉や魚油に大きく依存しているが、これらの資源は持続可能性の観点から限界に近づいている 。

そして微細藻類は、魚粉や魚油の代替となる持続可能な飼料原料として非常に有望だと考えられている。19

栄養代替

すでに申し上げた通り、微細藻類は魚の成長に必要な必須アミノ酸や脂質(特にEPA、DHA)を供給できる。魚類は自身でEPAやDHAを十分に合成できないため、飼料からの摂取が不可欠だ。微細藻類を飼料に添加することで、養殖魚のEPA・DHA含有量を高め、栄養価を向上させることが可能になる。20

持続可能性

微細藻類は、陸上植物よりもはるかに高いバイオマス生産性を持ち 、耕作地を必要とせず、排水に含まれる栄養素を利用して培養することも可能だ。これにより、食料との競合を避け、環境負荷の低い飼料生産が実現できる。

ナンノクロロプシスは、水産養殖飼料として特に注目されている微細藻類の一つだ。

牛肉をはじめ、畜産業による環境負荷が問題視されるようになってから、代わりのタンパク源が求められている。

大豆ミートも素晴らしい商品だが、大豆は「農地」を必要とする。

人類は地球上で居住可能な土地のおよそ46%をすでに農地として利用していることを忘れてはならない。

ただでさえ食料自給率が低い日本だが、日本は国土の約7割を山地や丘陵地が占めており、農業に適した平野部は国土の約12%しかない。

日本がいま陸よりも海に目を向けるべき理由がここにある。

環境浄化

微細藻類は、その代謝活動を通じて水中の汚染物質を除去する能力を持つことから、環境浄化技術、特に排水処理への応用が期待されている 。21

排水処理:栄養塩の除去

生活排水や産業排水、農業排水などには、窒素やリンといった栄養塩類が豊富に含まれている。これらの栄養塩が河川や湖沼、海域に過剰に流入すると、富栄養化を引き起こし、アオコや赤潮の発生、水質悪化、生態系への悪影響などを招く。22

微細藻類は、自身の成長に必要な栄養素として、これらの窒素やリンを水中から効率的に吸収・同化する 。このプロセスは「藻類浄化」とも呼ばれ、従来の物理化学的な排水処理法に代わる、あるいはそれを補完する、環境負荷の少ない方法として注目されている 。23

重金属の除去

重金属汚染は、その非生分解性、豊富な発生源、毒性、蓄積性のため、世界中で大きな問題となっている。低濃度でも、重金属は天然に有毒であり、ヒトや動物に深刻な病気を引き起こす。

産業廃水などには、カドミウム、鉛、水銀、ヒ素などの有害な重金属が含まれている場合がある。微細藻類は、これらの重金属を細胞表面への吸着や細胞内への取り込みによって除去する能力を持つことが知られている。24

「新たな汚染物質」の除去

微細藻類は、農薬、医薬品成分、さらにはマイクロプラスチックに対しても、分解や吸着による除去効果を示す可能性が報告されている。これらの「新たな汚染物質」に対する浄化能力については、まだ研究途上の段階だが、将来的な応用が期待される。

医薬品や化粧品への応用

「新薬」が一つ生まれるまでには、10年以上の長い年月と、数百億円から数千億円という莫大なコストがかかると言われている。

さらに、長年の研究の末に、ようやく見つけ出した有望な化合物の多くは、残念ながら実用化には至らない。

また、既存の薬が効かなくなる薬剤耐性菌の出現は、人類にとって大きな課題だ。

私たちは常に、これまでとは全く異なる新しい作用を持った薬を探し続ける必要に迫られている。

この困難な状況を打破する鍵として登場したのが微細藻類なのだ。

微細藻類は、地球が誕生して間もない頃から存在し、灼熱の温泉から極寒の氷の中まで、ありとあらゆる過酷な環境に適応して生き抜いてきた。

その過程で、他の生物にはないユニークな化学物質を作り出す能力を獲得した。

陸上の植物や微生物からは見つかっていない、全く新しい構造を持つ化合物が、まだ無数に眠っていると考えられている。

それはまさに、人類にとって未開拓の「創薬資源のフロンティア」だ。

生物活性化合物の種類と機能性

微細藻類が生産する主な生物活性化合物とその機能性には、以下のようなものがある。

| 生物活性化合物 | 機能性 |

|---|---|

| カロテノイド | アスタキサンチン、β-カロテン、ルテイン、フコキサンチンなどが代表的だ。これらは強力な抗酸化作用を持ち、活性酸素による細胞損傷を防ぐ効果が期待される。特にヘマトコッカスが生産するアスタキサンチンは、ビタミンEの数百倍とも言われる抗酸化力を持ち、抗炎症作用や免疫賦活作用、さらには抗がん作用の可能性も報告されている。25 |

| フィコビリンタンパク質 | スピルリナなどの藍藻類や紅藻類に含まれる色素タンパク質で、フィコシアニン(青色)、フィコエリスリン(赤色)などがある。これらも強い抗酸化作用や抗炎症作用を示すことが知られており、フィコシアニンには抗がん作用や神経保護作用も期待されている。26 |

| 多糖類 | 微細藻類には、細胞内で貯蔵物質として、あるいは細胞外に分泌する多糖類が含まれている。これらには、免疫調節作用、抗ウイルス作用、抗腫瘍作用、抗酸化作用などが報告されている 。例えば、ユーグレナが生産する多糖類のパラミロンは、メタボリックシンドロームや花粉症等のアレルギー疾患の症状緩和に有効であるとの研究結果も出ている。27 |

医薬品への応用可能性

微細藻類由来の生物活性化合物は、様々な疾患の予防や治療に応用できる可能性を秘めている。

抗がん作用

微細藻類がもつカロテノイド、フィコシアニン、多糖類、ペプチドなどが、アポトーシス(がん細胞の自死)の誘導、

腫瘍増殖抑制、免疫賦活化といった多様なメカニズムを通じて、がん細胞の増殖抑制やがんの悪化を防ぐ効果を示唆する研究がある。28

シアノバクテリア由来のドラスタチン類やクリプトフィシン類は強力な抗がん活性を示し、ドラスタチン誘導体であるオーリスタチン類は、FDA承認の抗体薬物複合体のペイロードとして臨床応用されている 。

抗ウイルス・抗菌作用

スピルリナの多糖類(カルシウムスピルラン)がインフルエンザウイルスなどの細胞への侵入を阻害する抗ウイルス作用や、クロレラなどが産生する脂肪酸や抗菌物質が病原菌の増殖を抑える抗菌作用を持つことが報告されており、さらに免疫系全体を活性化させる効果も相まって、感染症に対する新たな予防・防御素材としての可能性が研究されている。29

抗炎症・免疫調節作用

微細藻類は、ヘマトコッカス藻のアスタキサンチンが持つ強力な抗酸化作用や、ユーグレナのパラミロンによる腸管免疫への直接的な働きかけなどを通じて、単に免疫力を高めるのではなく、過剰なアレルギー反応や慢性的な炎症は抑制しつつ、感染症への抵抗力は高めるという優れた「免疫調節作用」を発揮し、現代人のアレルギー症状の緩和や生活習慣病リスクの低減、感染症予防に役立つ。30

神経保護作用

ヘマトコッカス藻由来のアスタキサンチンのように血液脳関門を通過して脳内の酸化ストレスや炎症を直接抑制する成分や、脳の構成に不可欠なDHA・EPAといったオメガ3脂肪酸を豊富に含むものがあり、これらの複合的な働きによって神経細胞を保護し、加齢に伴う認知機能の低下や神経変性疾患のリスクを低減する可能性について研究が進められている。31

ただし、これらの多くはまだ基礎研究段階であり、ヒトでの有効性や安全性を確認するための臨床試験が必要だ。

西洋医薬の25%、32抗がん作用を持つ植物の70%が熱帯雨林にのみ生息していると言われているが、残念ながら、人類は放牧地や畑を作るために森林伐採をし続け、未来の薬の貯蔵庫は失われつつある。

確かなことは、私たち人類はこれからも病気と戦い続けていかなければならないということだ。

ぜひ熱帯雨林の保全には力をいれてもらいたいが、同時に微細藻類が持つ創薬の可能性に目を向けることもまた重要なのだ。

化粧品への応用

微細藻類由来成分は、その多様な機能性から化粧品原料としても広く利用され始めている。

抗酸化・抗老化

カロテノイドやフィコビリンタンパク質、ビタミンEなどの強力な抗酸化成分は、紫外線やストレスによる活性酸素ダメージから肌を守り、シミ、シワ、たるみといった老化サインの予防に貢献する。33

保湿

微細藻類が生産する細胞外多糖(exopolysaccharide:EPS)は、高い保水性を持ち、肌の水分を保持する効果が期待されている。例えば、紅藻由来の多糖類は、即効性のシワ改善効果や感触改良効果とともに、保湿効果も示唆されている。

一部の微細藻類は、スクワレンと類似した構造を持つオイルを生産する。これらのオイルは肌なじみが良く、高い保湿力を発揮するとされている。34

シミ予防

メラニン生成の最初のステップを触媒する酵素である「チロシナーゼ」の活性を阻害する成分を微細藻類が産生する可能性がある。

また紫外線などの刺激によって発生する活性酸素は、メラノサイトを刺激してメラニン生成を促進するが、抗酸化作用を持つ成分を多く含む微細藻類は、この活性酸素を除去することで間接的にメラニン生成を抑制する可能性がある。カロテノイド(アスタキサンチン、β-カロテンなど)やポリフェノールなどがこれに該当する。

抗炎症

微細藻類に含まれる特定の成分が、炎症を引き起こす物質(炎症性サイトカインなど)の産生を抑制する可能性がある。例えば、一部の微細藻類由来の脂質や多糖類に抗炎症作用が報告されている。

色素

フィコシアニン(青)、フィコエリスリン(赤)、クロロフィル(緑)、カロテノイド(黄~赤)など、微細藻類由来の天然色素は、メイクアップ製品やスキンケア製品の着色料として利用される。35

スピルリナ、クロレラ、ヘマトコッカス、ドナリエラなどが、化粧品原料としてよく利用される微細藻類だ。36

たとえ微細藻類にポテンシャルがあって、日本が地政学的に有利だったとしても、研究者だけが知るマイナーな存在であるうちは、その優位性を活かすことはできない。

健康食品であれ、化粧品であれ、一般消費者に広く受け入れられ、市場が生み出されてこそ、微細藻類の技術開発とイノベーションは加速していくことになるのだ。

まとめ

微細藻類を社会実装するためには、依然として克服すべき課題も多く存在する。

特に、大規模培養技術の確立、低コストかつ効率的な収穫や抽出プロセスの開発、そして経済性の向上が不可欠だ。

とはいえ、その多面的なポテンシャルを考えれば、微細藻類が持続可能な社会の実現に貢献する重要な役割を担うことに疑いの余地はないだろう。

化石燃料にしろ、食料にしろ、あらゆるものを自国でまかなうことができない日本だからこそ、四方を囲む海に目を向ける必要がある。

その小さな体には、私たちの未来をより豊かで持続可能なものにするための、大きな力が秘められているかもしれない。

参考文献

- https://www.mdpi.com/2072-6643/16/18/3223 ↩︎

- https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1529-8817.2012.01222.x ↩︎

- https://mynasadata.larc.nasa.gov/basic-page/global-phytoplankton-distribution ↩︎

- https://www.ijpcbs.com/articles/carbon-dioxide-capture-tolerance-and-sequestrationusing-microalgae-a-review.pdf ↩︎

- https://www.mdpi.com/2311-5629/9/1/35#B15-carbon-09-00035 ↩︎

- https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1871678413001647 ↩︎

- https://psecommunity.org/wp-content/plugins/wpor/includes/file/2303/LAPSE-2023.20862-1v1.pdf ↩︎

- https://www.frontiersin.org/journals/bioengineering-and-biotechnology/articles/10.3389/fbioe.2024.1387519/full ↩︎

- https://www.researchgate.net/publication/373989631_Algal_Biofuels_Biotechnological_Approaches_and_Potential_For_Carbon_Neutral_Energy ↩︎

- https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21655979.2022.2061148#d1e522 ↩︎

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6844430/ ↩︎

- https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101632.html ↩︎

- https://www.frontiersin.org/journals/nutrition/articles/10.3389/fnut.2022.1029841/full ↩︎

- https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00071668.2024.2420330 ↩︎

- https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21655979.2022.2061148 ↩︎

- https://www.mdpi.com/2072-6643/16/18/3223 ↩︎

- https://www.eufic.org/en/food-production/article/microalgae-what-are-they-and-how-to-grow-and-use-them ↩︎

- https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00071668.2024.2420330#abstract ↩︎

- https://www.researchgate.net/publication/320439837_Cutting_Out_the_Middle_Fish_Marine_Microalgae_as_the_Next_Sustainable_Omega-3_Fatty_Acids_and_Protein_Source ↩︎

- https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21655979.2022.2061148 ↩︎

- https://www.frontiersin.org/journals/environmental-science/articles/10.3389/fenvs.2023.1238640/full ↩︎

- https://www.mdpi.com/2076-3298/8/12/136 ↩︎

- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235218642100688X ↩︎

- https://www.frontiersin.org/journals/analytical-science/articles/10.3389/frans.2024.1513153/full ↩︎

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10089266/ ↩︎

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9988413/ ↩︎

- https://www.aist.go.jp/aist_j/magazine/20191102.html ↩︎

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9988413/ ↩︎

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9988413/ ↩︎

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7922858/ ↩︎

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9988413/ ↩︎

- https://www.jp.fsc.org/jp-ja/newsfeed/forest-medicines ↩︎

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10089266/ ↩︎

- https://www.mdpi.com/2673-8783/5/1/11 ↩︎

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10089266/ ↩︎

- https://www.mdpi.com/2673-8783/5/1/11 ↩︎

コメント