紀元前3000年頃、古代エジプトではナイル川河畔に自生する植物、パピルスを加工した書写材が誕生した。

パピルスは、それまでの粘土板や石に比べてはるかに軽量で持ち運びやすく、大量の情報を記録できる画期的な媒体となった。

そして、中国では西暦105年頃、後漢の蔡倫(さいりん)によって、現代に繋がる紙の製法が確立された。

蔡倫の製法は、パピルスよりも安価で大量生産が可能であり、品質も安定していたため、知識の普及に大きく貢献した。

このようにして誕生した紙は、およそ2000年にわたり、文字を記録し、思想を伝え、文明の鼓動を刻みながら、人類の歴史そのものを紡ぎ続けてきた。

しかし、その輝かしい歴史の裏で、現代社会は新たな課題に直面している。

デジタル化が進む今もなお、私たちの生活に不可欠な紙は、バージンパルプ(木質由来のパルプ)の年間約800万トンもの大量消費を生み出し、膨大な森林伐採と廃棄物の山を築いているのだ。

このままでは、紙は未来の地球にとって、果たして「叡智の結晶」であり続けられるのだろうか。

この絶望的な問いに、一筋の光を投げかける企業がある。

創業から100年近くの歴史を持つ大阪府泉南市の老舗製紙会社、山陽製紙株式会社である。

彼らは、紙の歴史に新たなページを刻むべく、古紙のアップサイクルという、かつてない挑戦に挑んでいる。

紙の持つ無限の可能性を信じ、廃棄物に新たな命を吹き込み、地球の未来を再構築する、壮大なるビジョンに突き動かされている。

その驚くべき物語と、革新的なサービス「PELP!」の真実に迫るべく、サステラは最前線を取材した。

捨てられるものを、新たな価値へ——注目のサービス「PELP!」

山陽製紙のサステナブルな取り組みの中でも、特に注目すべきは、彼らが独自に開発したアップサイクルサービス「PELP!(ペルプ)」である。

PELP!はこれまで廃棄されてきた古紙、具体的には主にオフィス古紙を循環させる仕組みである。

山陽製紙は、設立以来培われてきた古紙再生の技術によってオフィス古紙を新たな紙素材として生まれ変わらせるサービスを展開している。それがPELP!である。

「捨てず、燃やさず、めぐる紙」というキャッチコピーを掲げたこのサービスは、単なる紙のリサイクルを超え、資源循環の新たな可能性を切り開いている。

山陽製紙は、このPELP!を通じて、廃棄物の削減だけでなく、新しい産業、新しいライフスタイル、そして新しい価値観を創造しようとしているのである。

なぜPELP!が画期的なのか

アップサイクルによる新たな付加価値とデザインの可能性:

PELP!は、単なるリサイクルサービスではない。

山陽製紙で長年積み重ねてきた職人たちの知恵を集めることで、独特の風合いを持つ紙素材(PELP! PAPER)を生み出している。

環境への影響を考慮して、漂白を行わない原料由来の表情豊かな仕上がりが、斑点や色の変化となって現れ、通常であればデメリットともなりうる不均一な仕上がりが製品に個性と温かみを与えている。

このPELP! PAPERを活用し、名刺、パッケージ、ファイル、ノートといったステーショナリー製品や、商品タグ、紙袋などのショップツールなど、幅広い用途での活用が既に進んでいる。

実際に、大手企業の名刺や有名ブランドのパッケージにPELP! PAPERが採用されるなど、その品質とデザイン性は高く評価されている。

アップサイクルを通じて、素材そのものの価値を高め、新たな市場を創造している点が、単なるリサイクルとの大きな違いである。

環境負荷の低減と持続可能な生産サイクルへの貢献:

PELP! PAPERの製造プロセスは、環境負荷の低減に徹底的に配慮されている。

まず、バージンパルプを使用しないことで、森林資源の保護に貢献し、生物多様性の維持にも寄与している。これは、持続可能な社会を実現する上で不可欠な要素である。

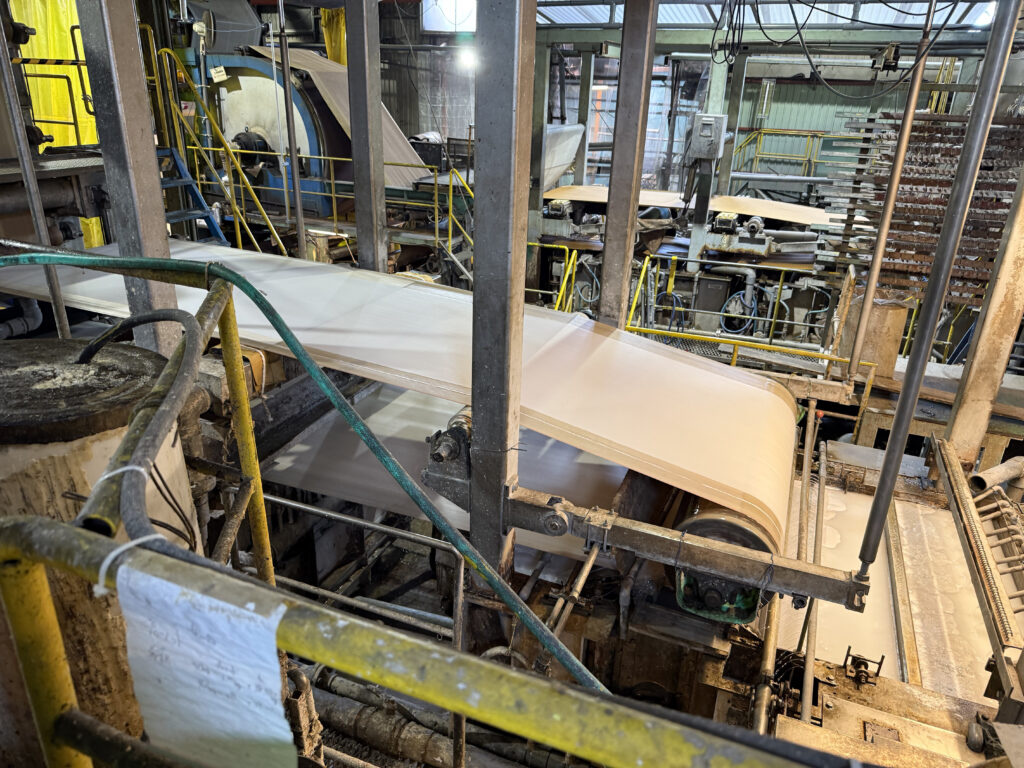

また、製造工程における排水やエネルギーの使用量についても、最新の設備による徹底した管理と改善を重ねている。

特に、製紙業は大量の水を消費する産業であるが、山陽製紙は排水の高度処理と再利用システムを導入することで、取水量を最小限に抑える努力を続けている。

さらに、CO2排出量の削減は、気候変動対策が喫緊の課題である現代において、企業の社会的責任として強く求められる部分である。

PELP!は、資源の有効活用によって焼却量を減らしCO2排出量を抑制する。

山陽製紙の試算によると、PELP! BAGで回収された古紙1kgあたり、約0.26kgのCO2排出量を削減できるという。(参照:環境省排出原単位データベースver.3.4)

これは、例えばA4コピー用紙1万枚(約40kg)をPELP!で再生した場合、約10.4kgのCO2削減に繋がり、40年生のスギの木約1.2本が1年間に吸収するCO2量に相当する。

2020年から2025年6月までのPELP!の回収実績では、累計で36.4トンのCO2削減、これはスギの木4,140本以上の削減に匹敵する。

これら多角的なアプローチにより、PELP!はまさに資源循環型社会を体現する取り組みであり、製造から廃棄、そして再利用へと繋がる持続可能な生産サイクルを構築しているのである。

廃棄物に新たな命を吹き込む「オーダーメイド再生紙」

山陽製紙のサステナブルな取り組みは、PELP!に留まらない。

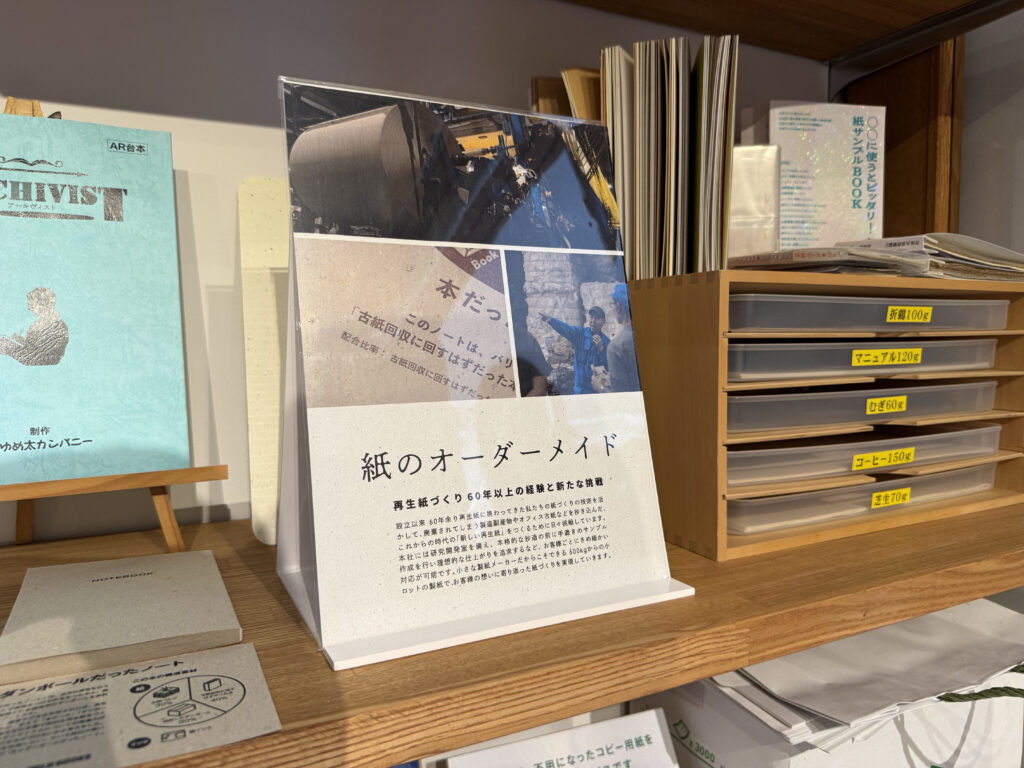

彼らは、企業や自治体、あるいは特定の団体が排出する様々な廃棄物を原料として、その組織独自の「オーダーメイド再生紙」を製造するサービスも提供している。

これは、単に古紙を再生するだけでなく、廃棄物そのものに新たな価値とストーリーを付与する、まさに究極のアップサイクルである。

このオーダーメイド再生紙の最大の特徴は、顧客が排出する特定の素材を紙に抄き込む「混抄(こんしょう)技術」にある。

例えば、ドリップ後のコーヒー豆のカス、リンゴの搾りかす、買い手の付かない古本、不要になったユニフォーム、さらにはアニメ制作資料の古紙など、多種多様な素材がその対象となる。

これらの廃棄物は、通常であれば焼却や埋め立て処分される運命にあるが、山陽製陽の熟練した技術によって、その素材の持つ風合いや色合いを活かしつつ、他にはない特別な紙へと生まれ変わるのである。

実際に、山陽製紙はこれまでに数多くのユニークなオーダーメイド再生紙を手掛けてきた。

例えば、あるビール会社からは麦芽粕を、ある羽毛メーカーからは布団の側生地を、そしてある書店からは古本を原料とした再生紙が作られている。

これらの紙は、企業の名刺や封筒、製品パッケージ、ノベルティグッズ、あるいは地域の観光パンフレットなどに活用され、その製品が持つストーリーとともに、顧客のサステナビリティへのコミットメントを力強く発信している。

廃棄物の削減だけでなく、企業ブランディングや地域活性化にも貢献する、まさに一石二鳥の取り組みと言えよう。

インタビュー

今回の取材では、山陽製紙の代表を務める原田六次郎氏(以下、代表)と、専務の原田千秋氏(以下、専務)のお二人からお話を伺うことができた。

———-PELP!という名前に込められた思いを教えてください。

専務:山陽製紙が「PELP!」という新たなブランドを立ち上げ、その名に込めた思いは、持続可能な事業への強い決意と、紙に対する深い愛情から生まれています。

当社では、ちょうど経営理念の見直しが行われる時期でした。

既存の主力産業が長年にわたり下り坂にある中、我が社の存在意義を問いました。

それが「私たちは紙創りを通してお客様と喜びを共有し、環境に配慮した循環型社会に貢献します」という経営理念となりました。

理念を変えるだけでは不十分であり、会社全体として、未来を見据えた持続可能な新規事業が必要であるという危機感がありましたが、この新しい経営理念をバックボーンにして、新規事業に取り組むことになりました。

こうした背景から、これまでは工業用紙の製造を主としてきた山陽製紙が、自社で直接的に環境貢献できる取り組みとして、紙でエコする「カミデコ」と、炭でエコする「スミデコ」という二つの先行ブランドを立ち上げました。

しかし、当時は「エコな取り組みがしたい」という純粋な想いが先行し、事業としての具体的な成果には結びつきにくい状況でした。

PELP!の前身となる「カミデコ」は、オフィスから排出される紙ごみを回収し、それをアップサイクルして循環させるという、現在のPELP!と共通する事業モデルを持っていました。

ブランド立ち上げ当初は、関係者からの温かい協力もありましたが、このままでは事業として継続性を確保できないという課題に直面しました。

そこで、本気で事業を軌道に乗せるため、ブランディングの専門家である東京のエイトブランディングデザインに相談を持ちかけました。

同社との協業、そして社員の方々とのワークショップを通じて、活発な意見交換が行われ、その結果生まれたのが「PELP!」という名前でした。

「PELP!」という名称には、いくつもの意味が込められています。まず、核となるのは「紙を助ける」という強いメッセージで「Paper help project」の頭文字を取っています。

これは、単なるリサイクルに留まらず、不用となった紙に新たな命を吹き込み、価値ある製品へと生まれ変わらせるという、アップサイクルへの強い志を表現しています。

さらに、この名前の最後につけられた「!」(感嘆符)には、遊び心と、世界に向けてメッセージを発信する意図が込められています。これは、ビートルズの有名な曲「Help!」から着想を得たものです。

「助けて!」という切実な叫びであると同時に、人々に協力を呼びかけ、ポジティブな行動を促すような、力強いメッセージが込められています。

このように、「PELP!」という名前は、当社が直面していた事業課題を乗り越え、持続可能な未来を創造するために、紙の持つ可能性を最大限に引き出し、社会全体を巻き込みながら「紙を助ける」という強い情熱が凝縮されたものなのです。

———-オフィス古紙循環に着目したきっかけは何ですか?

専務:一般的に、家庭から排出される雑誌や段ボールなどの古紙は、既に確立されたリサイクルルートによって高い再生率を誇っています。

しかし、その一方で、まだ十分に再生されていない紙や、その存在が忘れられがちな紙があることに、私たちは着目しました。

そうした「忘れられた紙」を救い、新たな価値を与えることができないか、という思いが最初の出発点でした。

しかし、実際にその取り組みを始めてみると、すぐにその難しさに直面しました。

一見すると紙のように見えるものでも、実はラミネート加工が施されているなど、再生に適さない素材が混入しているケースが多々あったのです。

例えば、飲料の紙パックは、内容物が染み込まないように内側に特殊な加工が施されており、純粋な紙ではないため、そのままでは再生紙の原料として使用できません。

このように、様々な種類の紙が混在し、その状態も多様であることから、広範な種類の古紙を再生することのハードルは高いと感じました。

そこで、私たちが次に目を向けたのが、オフィスで日々排出されるコピー古紙でした。

オフィス古紙は、シュレッダー処理されたものや、少量の分別が難しいといった理由から、これまで十分にリサイクルされていない現状がありました。

しかし、その一方で、オフィス古紙は比較的均質な紙であるため、再生紙の原料としては非常に適しているという大きな利点がありました。

この「未活用でありながら、再生に適した資源」としてのオフィス古紙に注目したことが、PELP!におけるオフィス古紙循環事業の着想へと繋がっていったのです。

———-PELP!と従来の古紙回収の違いを教えてください。

専務:PELP!と従来の古紙回収の最大の違いは、古紙の「その先」に対する認識と関与の度合いにあります。

従来の古紙回収システムでは、オフィスや家庭から排出された古紙は、回収業者によって集められ、製紙メーカーへと運ばれます。

この過程で、私たちの手元を離れた古紙がどのような工程を経て、最終的に何に生まれ変わるのか、そしてそれが再びどのように社会に還元されるのかを、多くの人々は意識する機会がほとんどありませんでした。

回収された古紙が再生紙となり、新聞紙や段ボール、トイレットペーパーなどに姿を変えて私たちの生活に戻ってくることはあっても、それは間接的で、自分たちが排出した古紙が直接的に何に貢献したのかという実感は得にくいものでした。

言わば、古紙回収は「排出したら終わり」という側面が強かったのです。

これに対し、山陽製紙のPELP!は、この「古紙のその後」を明確にし、排出者自身がその循環の中に深く関与できる仕組みを提供します。

PELP!の最大の特徴は、回収されたオフィス古紙が単に一般的な再生紙になるだけでなく、その排出元の企業や団体が使用する名刺、封筒、レターヘッドといったオフィス用品として「アップサイクル」され、再び排出者の手元に戻ってくるという点にあります。

この「戻ってくる」という体験は、古紙を単なる廃棄物ではなく、自社の環境活動の成果として具体的な形で見ることができることを意味します。

さらに、PELP!では、どの企業の古紙が、どのような製品に生まれ変わったかを追跡できる「KAMITORE(カミトレ)」というトレーサビリティシステムを導入しています。

このKAMITOREでは、PELP!の利用によってどれくらいのCO2排出量を削減できたかという環境貢献度を数値としてご確認いただけます。

これにより、排出者は自身の古紙が循環するプロセスをより具体的に把握でき、環境貢献が「見える化」されることで、活動への意識とモチベーションが格段に向上します。

つまり、従来の古紙回収が「古紙の排出」という行為で完結し、その後の行方は不透明であったのに対し、PELP!は「古紙の排出から、それが製品として還流し、環境貢献が実感できるまでの循環全体」をデザインし、提供している点で明確な違いがあると言えます。

———-PELP!を通じてどのような社会課題の解決を目指していますか?

専務:私たちは、会社設立50周年を迎えた際に、100周年に向けて経営理念を刷新しました。

その背景には、もしかしたら50年後に残っている製紙会社はないかもしれない、という危機感がありました。製紙会社は、水を大量に使用し、電気も使用しますし、出来た紙は使い捨て…。

そう考えると、50年後に生き残っている製紙会社は、きっと循環型社会に貢献できる製紙会社だろうと思ったんです。

そして、お客様が望む紙を作り、喜んでもらえるような紙が作れたら、残り続けられるかもしれない。

そんな背景から、「私たちは紙創りを通してお客様と喜びを共有し、環境に配慮した循環型社会に貢献します」という経営理念に刷新しました。

ですから「循環させること」が私たちの使命であると考えています。

人類は直線型の経済、いわゆるリニアエコノミーを生み出しましたが、これはバイオミミクリーの概念には反しています。

そうはいっても、私たち一社でできることには限りがあります。

しかし、PELP!をはじめてから、私たちと同じような社会課題を抱えているような企業が沢山あることが分かりました。

PELP!は回収用の袋を一袋買うのに2500円かかります。その袋に紙を集めて、封をして、わざわざ送ってくださる…。

こんな手間のかかることをやってくださる会社は、きっと私たちと似たような考え方をしているだろうし、利用している会社同士も同じような価値観を持っているかもしれないと思いました。

ですから、PELP!を通じて似たような価値観を持った全国の会社さん同士も繋げていこうと考え、PPM(PELP!パートナーミーティング)を開催するようになりました。

一社でできることは限られていますが、同じ価値観を持った会社同士が繋がっていけば、力を合わせて一緒に社会課題を解決していくことができると信じています。

———-サービス開始から現在までの反響はいかがですか?印象に残っている事例などあれば教えてください。

代表:PELP!の前身である「カミデコ」が始まってから約10年が経ち、現在では約2200社もの企業様に会員となっていただいております。(2025年6月末時点)

ただ、実は大きな転換点がありました。カミデコから「PELP!」としてリブランディングする前は、約200社ほどの会員様がいらっしゃいましたが、PELP!への移行時に一度ほとんどゼロに近い状態になってしまったんです。

以前は無償でサービスを提供していましたが、PELP!では専用バッグに2500円ほどの費用がかかるようになったため、これは当然の反応だったかもしれません。

しかし、私たちはこの一時的な会員数減少を覚悟の上で、「本当に価値を共有できる企業様と共に歩む」という信念を持ってPELP!をスタートさせました。

そして、その信念の通り、PELP!になってからは、徐々にではありますが、私たちの循環型社会への想いに共感し、同じ方向を目指してくださる企業様が着実に集まってくださるようになりました。

特に印象に残っているのは、5~6年前に大阪商工会議所を通じて出会った、中小企業のコンサルティングを手掛ける株式会社フォーバル様との出会いです。

フォーバル様からは、「コピー機を販売する際に、PELP! BAGをセットで一緒に提案すれば、お客様への販売促進になるだけでなく、環境貢献という新たな価値を提供できる」という大変画期的なご提案をいただきました。

私たちはこの提案に深く共感し、すぐに提携を決めました。フォーバル様のご協力のおかげで、そこからどんどん会員企業が増えていき、結果的に約2200社もの会員様が新たにPELP!に参加してくださいました。

これはまさに、「共感の輪が広がる」というPELP!の目指す姿が実現した瞬間でした。

そうした中で、ある日偶然、キンコーズ・ジャパン株式会社様がPELP!パートナーミーティング(PPM)にご参加くださいました。そして後日、キンコーズの渡辺社長にお目にかかることができ、「ぜひ私たちの店舗にもPELP!を導入したい」という大変嬉しいお声がけをいただきました。

私たち山陽製紙は、紙を製造する専門家ではありますが、名刺や封筒といった最終的なプロダクトを作ることはできません。

しかし、キンコーズ様は、全国に店舗を展開し、印刷サービスを通じてお客様のニーズに応えるプロフェッショナルです。

そこで、私たちは、フォーバル様、キンコーズ様、そして私たちの三社で協業するという、強力なパートナーシップを築くことができました。

フォーバル様がPELP!の輪を広げ、弊社がお客様の使用済みコピー用紙を再生し、その再生紙をキンコーズ様がプロダクトにアップサイクルする役割を担うことで、私たちはより多くの企業様と共に社会課題に取り組むことが可能になりました。

この連携は、「一社だけでは成し得ないことも、志を共にするパートナーと組むことで実現できる」という私たちの確信を裏付けるものです。

大手企業の持つネットワークや影響力を借りながら、社会全体で循環型社会の実現を目指していきたいと強く願っています。PELP!は、これからも多くの企業様と共に、持続可能な未来を「紙」を通じて創り続けてまいります。

———-PELP!を利用することで企業にどんなメリットがありますか?

専務:PELP!をご利用いただく企業様には、多岐にわたるメリットをご提供できると自負しております。

まず、一つ目の大きなメリットは、すでにご紹介した「KAMITORE(カミトレ)」という独自のトレーサビリティサービスです。

これにより、単なる古紙回収ではない、「紙の循環」を実感していただけます。

さらに、日々お客様から頂戴するお声として、「シュレッダーをかけるのは面倒だけど、PELP! BAGに入れるだけでよくなったので手間が減った」というものがあります。

また、回収した紙から生まれたPELP! PAPERを活用して、オリジナルのプロダクトを製造できることも大きな魅力です。

例えば、名刺や封筒、社内用のメモ帳など、普段使いのオフィス用品を自社の使用済み紙から作ることができます。

紙の循環を通じて、環境負荷低減、業務効率化、そして企業のブランディング強化に貢献できることが、PELP!の最大のメリットであると考えております。

———-PELP!を通じてどんな未来を描きたいですか?

専務:ジャニン・ベニュスが書いた「自然と生体に学ぶバイオミミクリー」という本の中にある、「自然の中にゴミはない」という言葉に深く感銘を受けています。

木が朽ちて倒れても、それは次の菌を育てる土台になったり、新たな生命の糧になったりしますよね。

自然界では、すべてのものが循環し、無駄なく再利用されています。

しかし、残念ながら人間は、化学物質のゴミを生み出し、生き物たちに多大な迷惑をかけてしまっています。

だからこそ、私たちは、できる限りゴミを出さないという考え方が当たり前になる未来を強く望んでいます。

ゴミを出さないためには、リデュース(減らす)、リユース(再使用する)、リサイクル(再生利用する)など、さまざまな方法があります。

ヨーロッパではこうした取り組みが非常に普及しており、私たちも日本でさらに普及させたいと強く願っています。

PELP!は、そのリサイクルの部分を担う重要な役割を果たすと考えています。

私たちは、PELP!を通じて、企業や個人の皆様が「紙はゴミではない、資源である」という意識を当たり前に持てる社会を目指しています。

オフィスで使われた紙、私たちの生活から排出される紙が、当たり前のように回収され、再び新たな紙製品として生まれ変わる。そして、その再生紙がまた使われ、回収されるという、持続可能な紙の循環サイクルを社会全体で確立したいと考えています。

これは単に環境負荷を減らすだけでなく、資源の枯渇問題の解決にも繋がります。

紙の原料となる木材の使用量を減らし、持続可能な森林管理に貢献することで、地球の豊かな自然を守ることにも貢献できると信じています。

さらに、PELP!パートナーミーティング(PPM)を通じて、志を同じくする企業や団体が繋がり、互いに協力し合うことで、より大きなムーブメントを創り出したいと考えています。

一社だけでは解決できない大きな社会課題も、多くの人と手を組むことで乗り越えられるはずです。

バイオミミクリーの思想のように、私たち人間も自然界の循環システムから学び、無駄のない、持続可能な社会を「共創」していく。

PELP!は、そのための小さな一歩であり、将来的には、私たちの事業を通じて、あらゆるものが循環する「ゴミゼロ」に近い社会を実現し、未来の子どもたちに豊かな地球を残していくことを目指しています。

まとめ:未来を「紙」から変える山陽製紙

後漢の宦官であった蔡倫は、樹皮・使い古された麻のボロきれ・破れた魚網などの廃棄物の材料を用いて紙を製造し、これを和帝に献上し、現代の「紙」の基礎となった。

それは、単なる記録媒体の発明に留まらず、資源の有効活用と、より効率的な知識の伝播を可能にする、時代が求めた壮大なアップサイクルであったと言えよう。

山陽製紙もまた、紙の未来に一筋の光を投げかけている。

設立から50年以上の歴史の中で培った製紙技術と、未来への揺るぎない情熱をもって、廃棄物という「負の遺産」を、新たな価値を持つ「希望の素材」へと転換する、壮大な挑戦に挑んでいる。

PELP!がオフィス古紙に新たな命を吹き込み、オーダーメイド再生紙が多様な廃棄物に唯一無二の物語を与える。

それは、紙が持つ無限の可能性を再定義し、資源が循環し、命が巡る社会への移行を加速させる、次なる文明の礎を築く試みである。

コメント